NEWS

Categories List

旅拍器材解惑:这些摄影概念真能 “等效” 吗?揭开焦距、光圈与景深的真相

在旅拍路上,我们总会被各种参数绕晕:“这台小相机的 24mm 等效焦距,和全画幅的 24mm 一样吗?”“用等效 50mm 镜头拍古镇,安全快门该按 50 算还是实际焦距算?”“小画幅相机的 F2.8 光圈,景深和全画幅的 F2.8 一样吗?” 其实,数码相机的 “等效” 概念没那么复杂,今天就用旅拍中的真实场景,带你搞懂哪些能 “等效”、哪些纯属误区。

一、唯一能 “等效” 的,是你看到的拍摄范围

“等效焦距” 是最容易让人 confusion 的概念。比如一台小画幅相机标注 “等效 24-120mm”,其实是说它的拍摄视角和全画幅相机的 24-120mm 镜头差不多。这背后的原理很简单:小画幅传感器面积小,就像从全画幅画面中心 “裁剪” 了一块,所以需要更短的实际焦距,才能拍出和全画幅长焦距相似的范围。

旅拍中这个差异很直观:

- 用全画幅相机 24mm 广角镜头拍雪山全景,能收录山脚下的花海、中间的湖泊和远处的雪峰;

- 用小画幅相机实际焦距 4mm(等效 24mm)拍同样场景,站在同一个位置,拍到的雪山、花海范围和全画幅几乎一样 —— 这就是 “等效拍摄范围” 的意义。

但要明确:镜头的实际焦距没变。小画幅相机的 4mm 镜头永远是 4mm,不会因为 “等效 24mm” 就真的变成 24mm 镜头。就像你用手机截图截下电脑屏幕的中心区域,截图范围和远处看电脑屏幕的范围相似,但电脑屏幕本身的尺寸没变。

二、这些参数,永远不能 “等效”

1. 焦距本身:该是多少就是多少

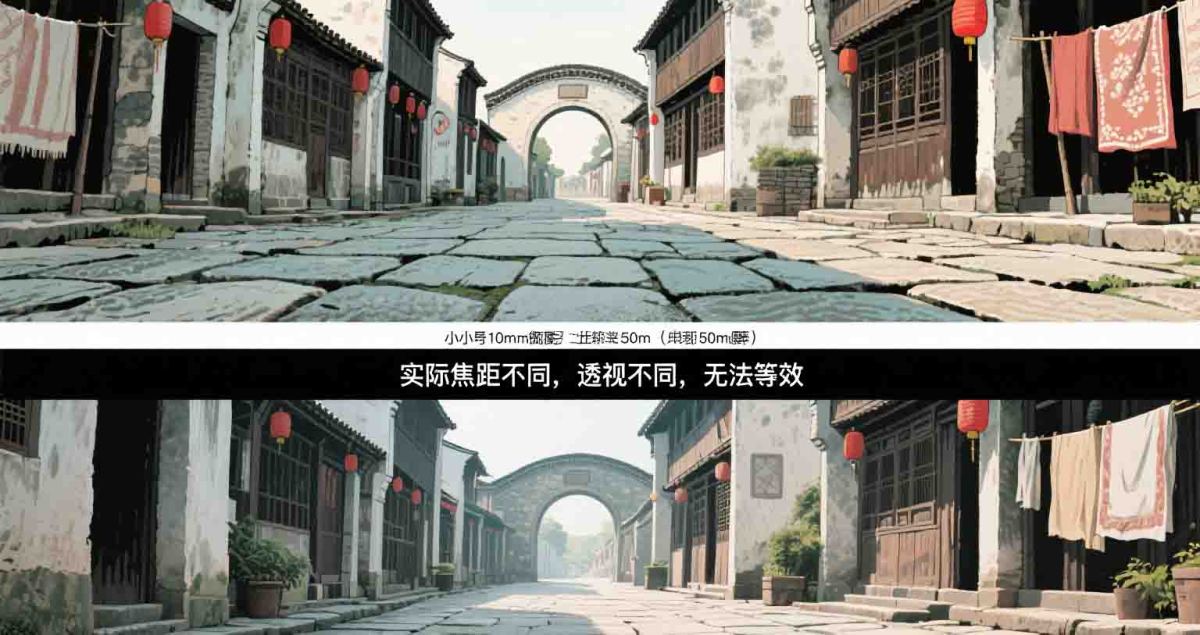

镜头的焦距由光学结构决定,就像杯子的容量由形状决定,不会因为装在不同的相机上就改变。比如小画幅相机的 10mm 镜头(等效 50mm),实际焦距始终是 10mm,拍出来的画面透视、景深,都和全画幅 50mm 镜头不同。

旅拍时拍古镇街巷就很明显:站在巷子口,用小画幅 10mm 镜头(等效 50mm)拍,近处的石板路会显得更 “近”,远处的拱门压缩感弱;换全画幅 50mm 镜头拍,同样位置下,近远物体的比例关系(透视)会更紧凑。这就是实际焦距不同带来的真实差异,没法靠 “等效” 消除。

2. 景深:光圈、焦距、距离说了算

景深的深浅(画面清晰范围)只和三个因素有关:实际焦距、光圈大小、拍摄距离。和 “等效焦距” 毫无关系。

举个旅拍花海的例子:

- 小画幅相机用 10mm 镜头(等效 50mm)、F2.8 光圈,离花 1 米拍,画面中从花瓣到身后 3 米的花丛都清晰(景深大);

- 全画幅相机用 50mm 镜头、F2.8 光圈,同样离花 1 米拍,只有花瓣清晰,身后的花丛会模糊(景深小)。

因为小画幅的实际焦距更短,哪怕光圈相同,景深也会比全画幅长。要是有人说 “等效 50mm+F2.8 和全画幅 50mm+F2.8 景深一样”,那一定是错的。

3. 手持抖动:只看实际焦距

安全快门(手持不抖的最慢快门)的公式是 “1 / 实际焦距”,和等效焦距无关。比如小画幅 10mm 镜头(等效 50mm),安全快门是 1/10 秒;全画幅 50mm 镜头,安全快门是 1/50 秒。

旅拍时在弱光古镇拍夜景就很明显:用小画幅 10mm 镜头,1/15 秒快门拍灯笼,画面稳如泰山;换全画幅 50mm 镜头,同样 1/15 秒拍,画面大概率会模糊。这就是实际焦距短,抖动影响更小的真实优势,别被 “等效 50mm 就得用 1/50 秒” 的说法忽悠了。

4. 透视关系:拍摄位置决定一切

透视(近大远小的比例)只和拍摄距离有关,和镜头焦距、等效焦距都没关系。站在同一个位置,用任何焦距拍,物体的透视关系都一样。

旅拍拍山水时最典型:站在湖边拍远山,用小画幅广角(实际 8mm,等效 24mm)拍,能拍到更多湖面和近景花草,远山显得小;裁剪成等效 50mm 的范围,近景花草和远山的比例(透视)没变,只是画面范围变小了。换全画幅 50mm 镜头在同样位置拍,近远比例和裁剪后的画面完全一致 —— 这就是透视只由位置决定的证明。

三、旅拍实用指南:别被 “等效” 带偏

- 选镜头看实际场景需求:拍风光要大场景,优先看等效广角范围(比如等效 24mm 以下);拍人文要灵活,关注实际焦距是否轻便(小画幅短焦镜头更便携)。

- 算安全快门看实际焦距:小画幅短焦镜头在弱光下更有优势,比如等效 24mm 的小画幅镜头,实际焦距可能只有 4mm,安全快门 1/4 秒,黄昏拍街景不用频繁开闪光灯。

- 景深控制靠 “三要素”:想拍虚化背景的人像,就用小画幅长焦端(实际焦距长)+ 大光圈 + 靠近主体;想拍全景清晰的风光,就用短焦端 + 小光圈(比如 F8)+ 稍远拍摄。

旅拍的核心是记录风景和故事,参数只是工具。理解 “等效” 的本质 —— 它只是帮你快速判断拍摄范围的参考,而不是改变镜头物理特性的魔法。只要记住:实际焦距、光圈、距离才是硬道理,别让 “等效” 成为旅拍路上的绊脚石~

Leave A Reply