在旅拍的朋友圈里,你可能见过这样的配图文字:“清晨的凤凰古城,用等效 35mm 相机 28mm 焦距拍摄”。每次看到这种说明,总忍不住想:照片里的青石板路、吊脚楼和晨雾已经清清楚楚,何必多提那串数字?对旅拍来说,“等效焦距” 这四个字,更像是画蛇添足的 “多余动作”。

镜头的焦距是实打实的物理参数,就像你手里的尺子,10cm 就是 10cm,不能因为你用它量了不同大小的纸,就说它 “等效” 成了 20cm。那为啥会有 “等效” 的说法?

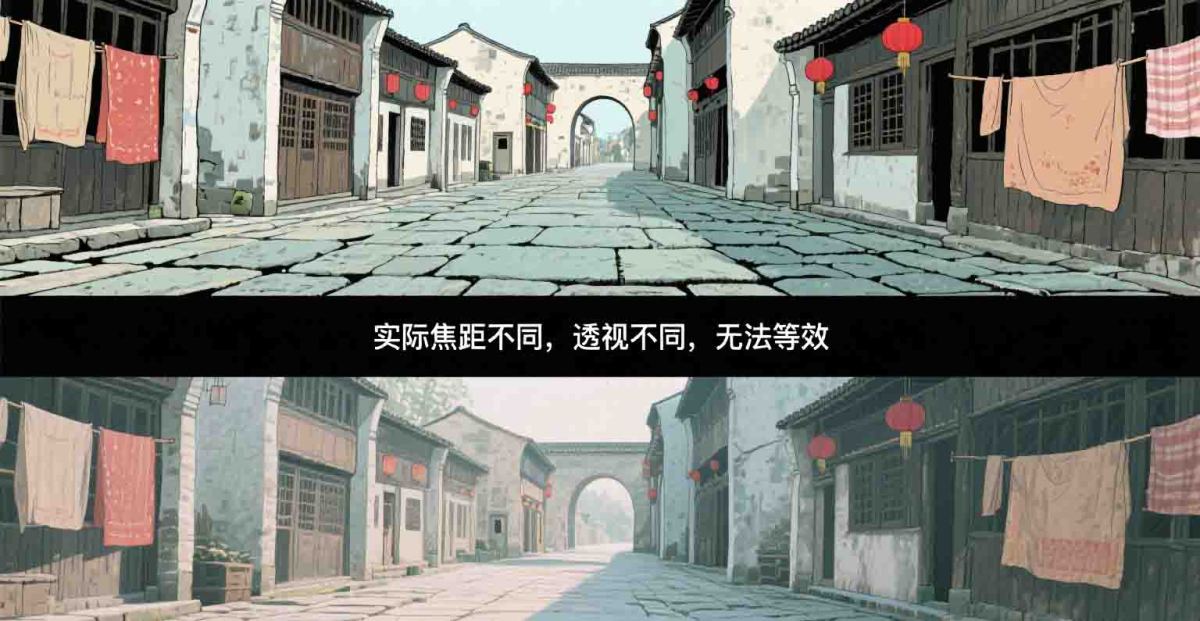

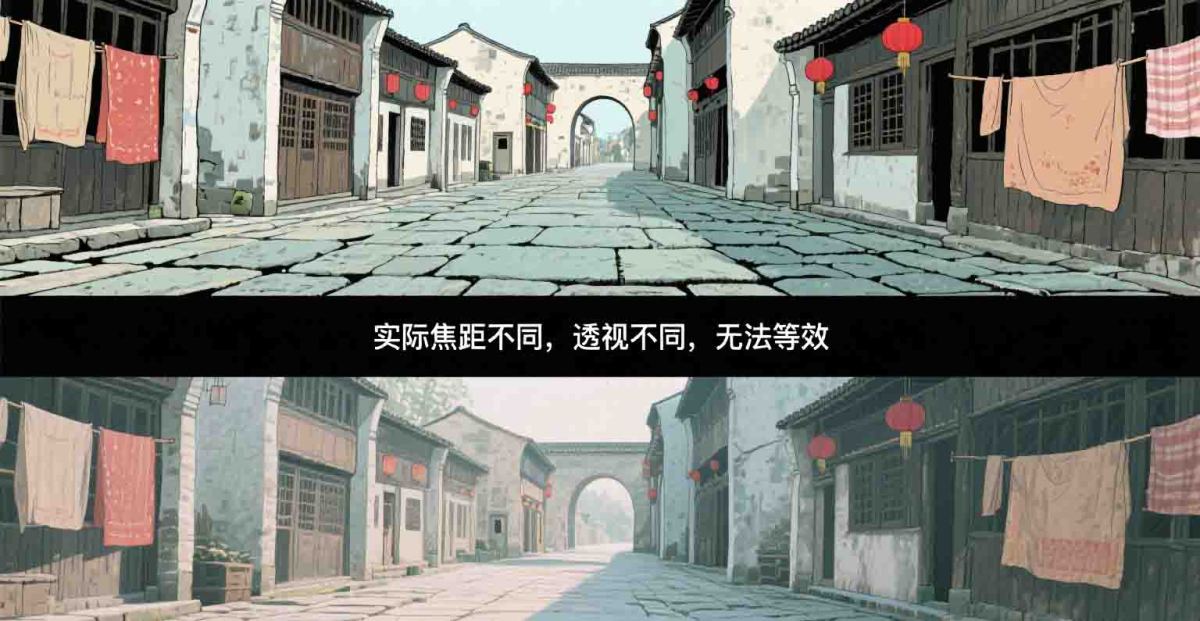

早年小画幅数码相机刚普及的时候,传感器比传统 135 胶片小得多(比如卡片机的传感器,可能只有指甲盖大)。同样是 10mm 焦距的镜头,在小传感器上拍出来的画面范围,和 135 相机上 28mm 镜头拍的差不多 —— 为了让用惯 135 相机的人快速明白 “这镜头能拍多宽”,厂家才想出 “等效 28mm” 的说法。这本质上是 “等效视角”,却被硬生生简化成了 “等效焦距”,从此埋下了误会的种子。

对旅拍来说,这概念只有一个用处:如果你从没见过某台小相机,光看它 10mm 的焦距,可能想象不出拍出来的画面有多广,这时 “等效 28mm” 能帮你快速联想 —— 但这仅限于 “没摸到相机之前”。

旅拍最动人的,是画面里的故事:雪山下转经的老人、古镇巷弄里奔跑的孩子、海边夕阳染红的浪花。当这些画面变成照片,所有人看到的都是同一个场景,谁会在乎它 “等效” 于什么焦距?

- 你晒出一张梯田全景,朋友赞的是 “层次好震撼”,没人会问 “这等效多少 mm”;

- 你发一张街头小吃的特写,大家关心的是 “看起来好香”,而非 “等效焦距够不够长”。

就像你端出一盘红烧肉,食客只会评价味道和卖相,没人会追问 “这口锅等效于多大的灶台”。照片说明里的 “等效焦距”,就像这多余的 “灶台说明”—— 菜都上桌了,谁还在乎锅?

在旅途中,摄影师真正纠结的,从来不是 “等效多少”,而是:

- 拍古镇时,镜头能不能框进飞檐和石板路的延伸感;

- 拍星空时,光圈够不够大、快门够不够慢,能不能留住银河;

- 拍人文时,焦距够不够长,能不能悄悄拍下街头艺人的表情。

这些都能在按下快门前提通过取景器确认,根本不用等拍出来再靠 “等效焦距” 去回想。更别说现在的相机都能实时预览画面,你用 10mm 镜头拍峡谷,屏幕里能看到多宽的山壁,拍出来就是多宽,何必再用 “等效 35mm” 画蛇添足?

与其在照片说明里写 “等效 200mm 拍摄的雪山”,不如多提一句 “当时风太大,蹲在雪地里等了半小时才拍到山顶的光”;与其标注 “等效 28mm 的古镇全景”,不如加一句 “巷子里的酒香飘了半条街”。

对旅拍而言,参数是拍摄时的工具,不是拍后的 “说明书”。照片本身已经把视角、场景、氛围说透了 —— 再硬塞一个 “等效焦距”,反倒像给灵动的画面套上了枷锁。毕竟,我们记住的是旅途中的风景,不是那串冰冷的数字。