NEWS

Categories List

旅拍解惑:为啥 1/500 秒的快门,防抖效果反而不如 1/250 秒?

在旅拍的路上,我们总在和光线赛跑:拍雪山反光时,快门要快到 1/500 秒才能避免过曝;拍古镇晨雾时,1/250 秒刚好能留住流动的朦胧感。但你有没有发现一个怪事:同样开启防抖,1/500 秒拍的照片,有时反而比 1/250 秒的更模糊?这可不是你的错觉,背后藏着相机快门和防抖系统的 “小矛盾”。

一、先搞懂:防抖系统是怎么 “干活” 的?

不管是相机机身防抖(比如奥林巴斯)还是镜头防抖(比如佳能),本质上都是 “实时纠错员”:当你手持相机时,手抖会让画面产生微小偏移,防抖系统能通过传感器或镜片的快速移动,抵消这种偏移,让画面保持清晰。

但这个 “纠错” 有个前提:它得时刻 “看到” 画面的偏移情况,就像司机开车时要盯着前方路况,才能及时打方向盘修正方向。所以,从快门打开到关闭的整个过程,防抖系统都需要 “盯着” 画面,不断测量偏移量,随时调整 —— 这就对快门的工作方式提出了要求。

二、1/500 秒的 “帘缝曝光”,让防抖系统 “看不清路”

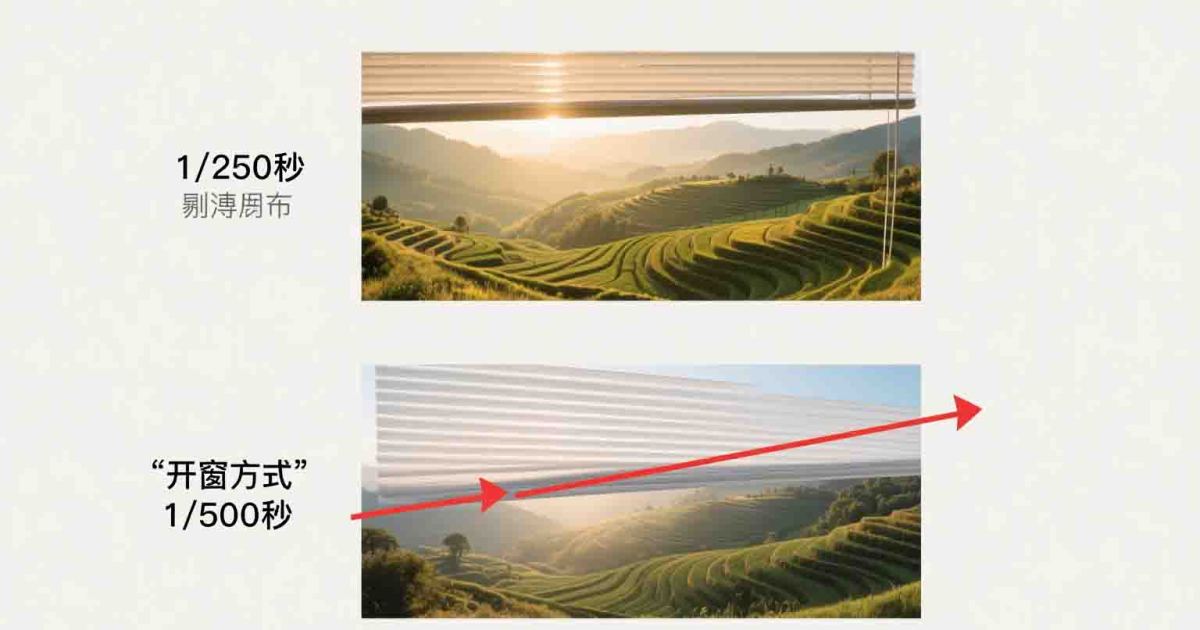

相机的快门就像一扇窗户,曝光时打开让光线进来。但不同快门速度,“开窗” 的方式不一样:

- 1/250 秒及以下:快门帘会完全打开,整个画面同时暴露在光线中(就像把窗户完全推开)。这时候,防抖系统能清晰 “看到” 整个画面的偏移,随时修正,防抖效果自然稳定。

- 1/500 秒及以上:快门帘不会完全打开,而是像 “拉窗帘” 一样,用一条窄缝从画面一端扫到另一端(帘缝曝光)。这时候,画面是被 “逐行” 曝光的,防抖系统只能看到这条窄缝里的局部画面,无法实时捕捉整个画面的偏移量 —— 就像司机开车时,眼前的路被分成了一段段,每段只能看一眼,根本来不及及时修正方向。

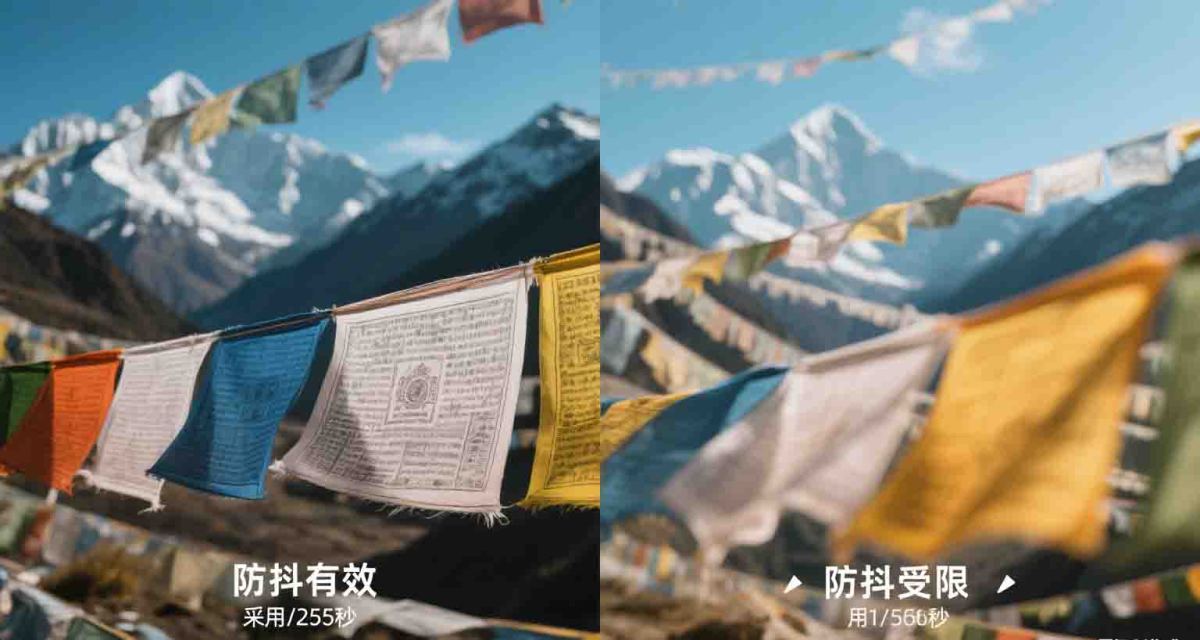

更麻烦的是,快门帘本身反光率低,防抖系统 “看” 它的时候灵敏度会下降,甚至可能把帘幕的移动误判为画面偏移,反而越 “纠” 越乱。所以在旅拍中,你用 1/500 秒拍快速移动的物体(比如飞鸟、瀑布),虽然快门够快冻结了动态,但防抖系统可能 “帮倒忙”,让画面边缘有点模糊。

三、旅拍实战:什么时候该用 1/500 秒?怎么规避防抖失效?

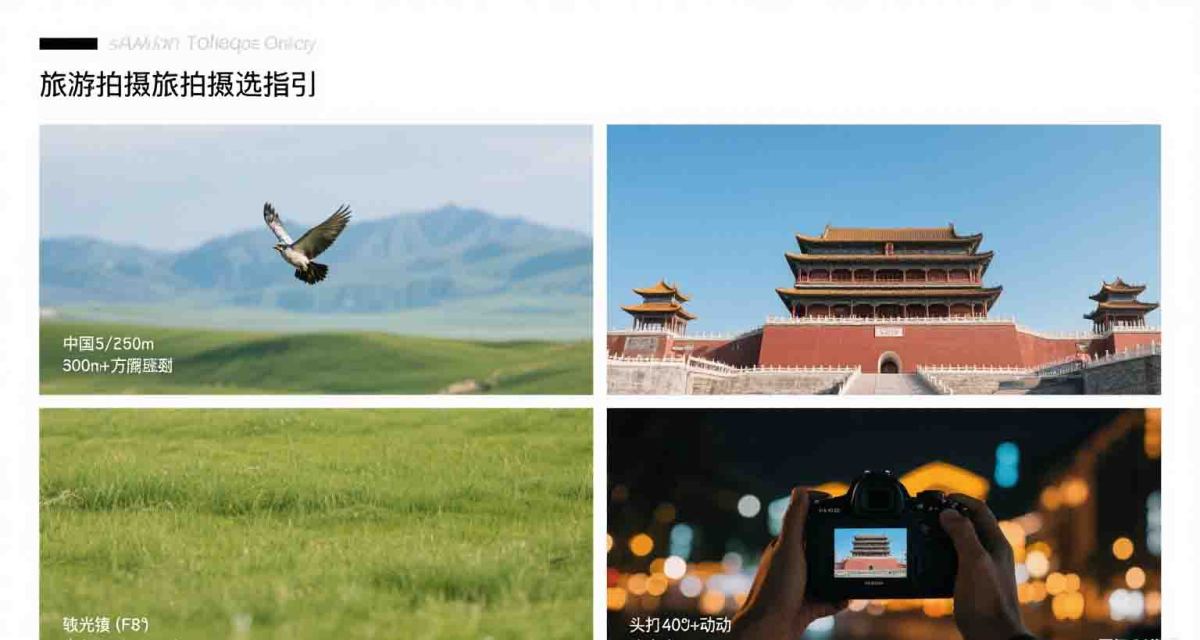

- 优先用 1/250 秒拍静态场景:拍古镇建筑、草原远景这类不动的景物时,1/250 秒既能保证快门足够快(避免手抖),又能让防抖系统充分发挥作用,画面更清晰。

- 1/500 秒留给动态瞬间:拍奔跑的孩子、飞溅的浪花时,必须靠高速快门冻结动作,这时候可以暂时关掉防抖(很多相机有 “运动模式” 自动关防抖),避免系统 “乱纠错”。

- 光线强时记得缩光圈:如果阳光下拍风光,快门容易飙到 1/1000 秒,不妨把光圈从 F4 缩到 F8,让快门降到 1/250 秒左右,既能保证景深,又能让防抖 “好好干活”。

四、最后想说:防抖是助手,不是万能药

旅拍的魅力,在于捕捉那些稍纵即逝的瞬间:雪山突然露出的峰顶、街头艺人即兴的动作、海边卷来的浪花。防抖系统就像个经验丰富的向导,能帮你在复杂路况(手抖)中走得更稳,但遇到特别崎岖的路(高速快门的帘缝曝光),它也会 “力不从心”。

了解了这个规律,下次在旅途中调快门时,就不会再纠结 “为啥快反而模糊”—— 根据场景选对快门速度,比盲目依赖防抖更重要。毕竟,清晰的画面背后,是你对光线和设备的理解,而不只是某个参数的数字游戏。

Leave A Reply