NEWS

Categories List

旅拍调色指南:手控、自动、自定义白平衡,到底该用哪个?

在旅拍的路上,我们总会遇到各种光:清晨古镇的暖光、正午雪山的冷光、夜市霓虹灯的杂光…… 同样的场景,光线变了,拍出来的颜色可能差很远。这时候,相机的 “白平衡” 就成了调色的 “隐形手”—— 但手控、自动、自定义这三种模式,到底该什么时候用?

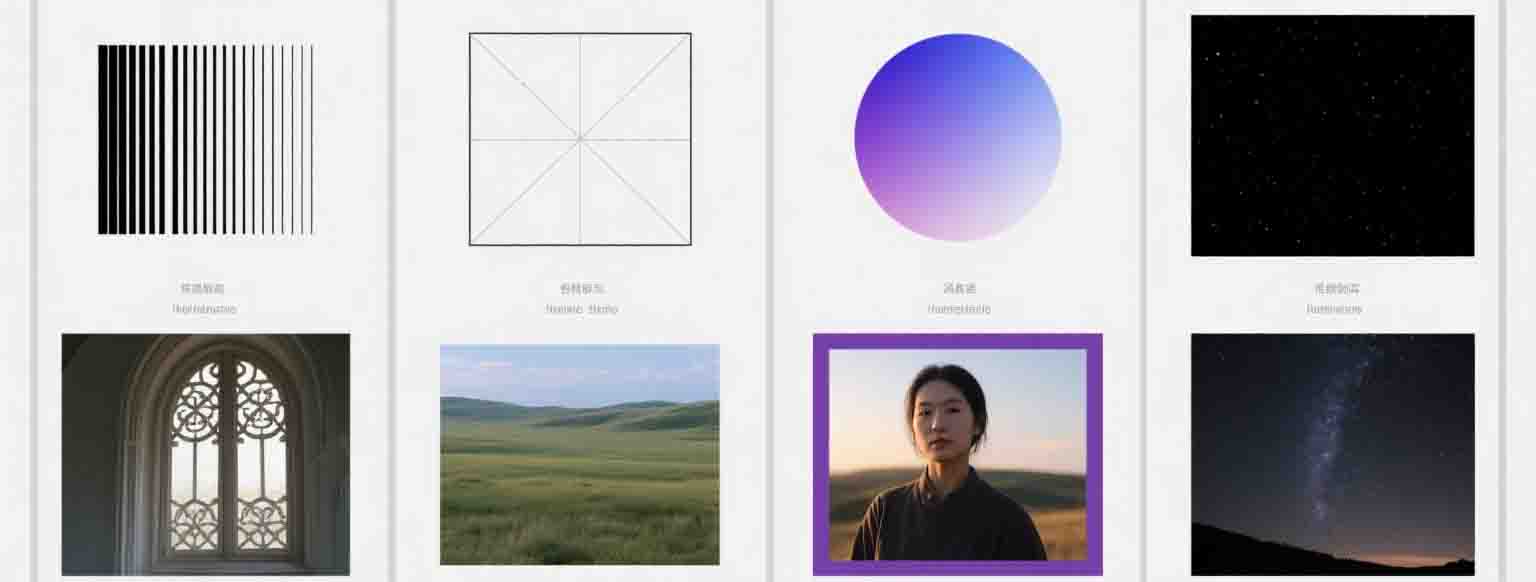

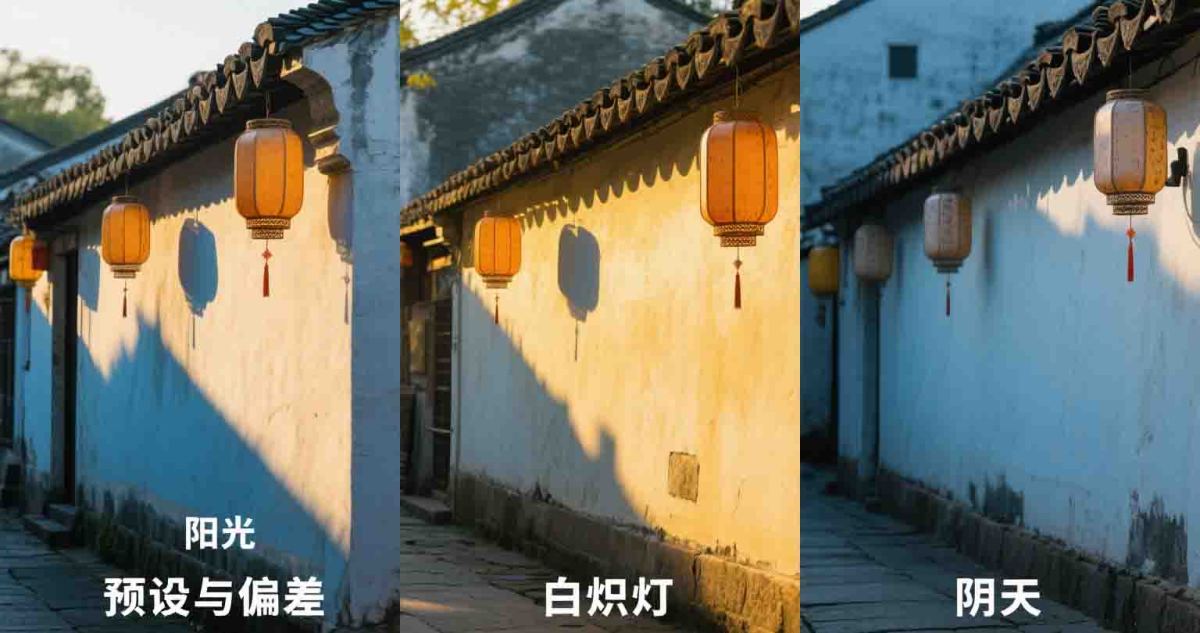

一、手控白平衡:像按 “预设键”,准不准看经验

手控白平衡就像相机里预设了几套 “调色模板”:阳光、阴天、白炽灯、荧光灯…… 你得根据现场光线,手动选一个最接近的。

旅拍里的优点:在特殊光线下能 “锁死” 颜色。比如拍凤凰古城的夜景,霓虹灯五颜六色,把白平衡设成 “阳光模式”,红灯不会偏橙,蓝灯不会发灰,招牌的色彩能拍得原汁原味;要是拍雪山上的经幡,用 “阴天模式”,经幡的红、蓝、黄会更鲜亮,不会被冷光 “染” 成青色。

但缺点也明显:调起来像 “猜盲盒”。古镇的清晨,既有阳光又有屋檐下的阴影,光混杂着暖与冷,手控模式里没有 “混合光” 选项,选 “阳光” 会让阴影偏蓝,选 “阴天” 又让阳光过暖;而且光线一变就得手动换模式 —— 刚才在巷子里用 “白炽灯” 拍灯笼,走到街上忘了换,拍出来的蓝天白云就会发黄,像蒙了层雾。

这种模式更适合熟悉光线的老玩家,新手很容易调错,拍废一堆照片。

二、自动白平衡:相机 “自己猜”,省心但不完美

自动白平衡就像个 “偷懒神器”:相机自己分析现场光线,自动调整颜色,不用你操心。

旅拍里的优点:紧急时刻能救场。在拉萨八廓街抓拍转经的人群,阳光忽明忽暗,根本没时间调参数,开自动白平衡,相机能快速适配光线,不会让人脸忽黄忽蓝;拍突然遇到的彩虹,举起相机就按快门,自动模式至少能保证彩虹的七色不跑偏。

缺点是 “不够较真”:遇到单一颜色的场景容易 “懵”。比如拍满墙的红色灯笼,自动白平衡会觉得 “太红了”,偷偷往里面加绿色中和,结果灯笼变成了橙黄色;拍蓝色的湖水,它又可能加红色,让湖水显得发灰,少了那份透亮。

但对大多数旅拍来说,自动模式的 “八九不离十” 已经够用 —— 毕竟旅拍讲究抓瞬间,总不能为了调白平衡,错过古镇老人推开木门的那一刻。

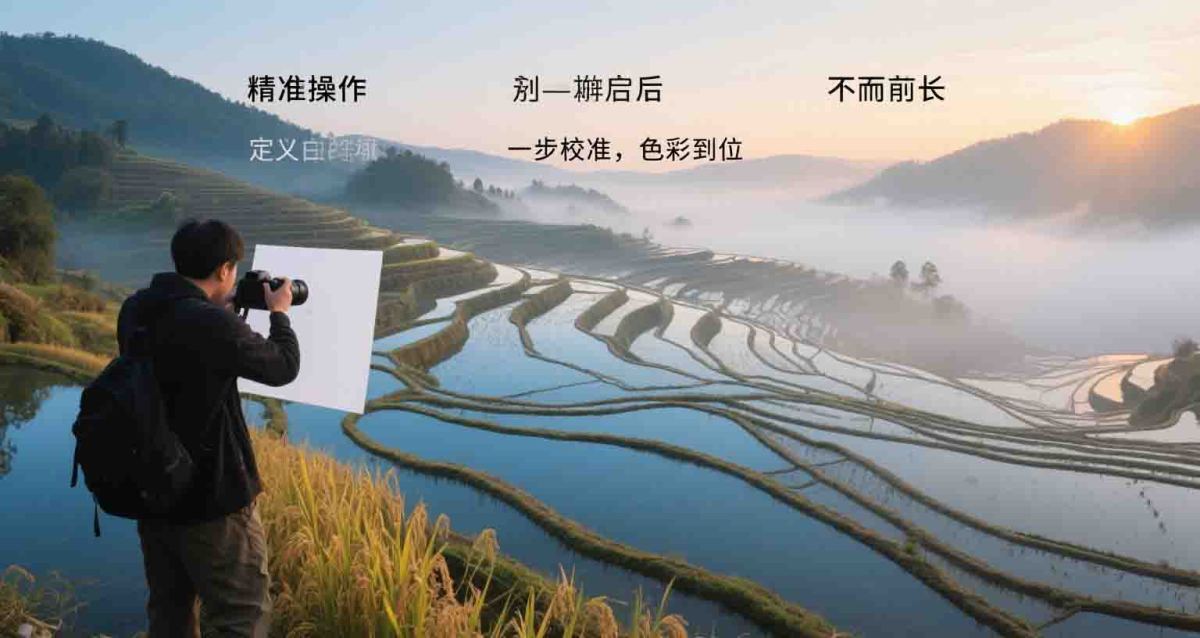

三、自定义白平衡:像 “现场调色”,精准但费时间

自定义白平衡是 “终极解决方案”:你在现场对着白纸拍一张,相机就记住了当前光线的 “标准色”,之后拍的所有照片都按这个基准调色,怎么拍都不偏色。

旅拍里的优点:色彩还原 “分毫不差”。在元阳梯田拍日出,晨雾是冷的,阳光是暖的,用自定义白平衡对着梯田里的水面(近似白色)校准,拍出来的雾气是清透的蓝,稻穗是带金的黄,层次分明;拍博物馆里的文物,灯光特殊,自定义后能拍出青铜器的青绿色、丝绸的真实纹路,不会被灯光 “染” 成怪色。

缺点是 “太耗时”:光线一变就得重调。刚才在屋檐下校准了,走到阳光下没重调,拍出来的照片会偏色;而且得带张白纸或灰卡,旅拍时背包里多件东西,总觉得累赘。

这种模式适合对色彩要求高的场景,比如拍旅拍攻略里的美食(得让火锅的红油真实诱人)、拍当地服饰(绣品的颜色不能错),普通游客随手拍,没必要这么较真。

四、旅拍实战:3 种模式怎么选?

- 拍街头抓拍、突发场景(比如集市吵架的小贩、突然飞过的鸟):果断用自动白平衡,别让调参数耽误了瞬间;

- 拍固定光线的风光(比如雪山、草原):用手控白平衡,选 “阳光” 或 “阴天”,快速锁定大方向;

- 拍色彩敏感的场景(比如寺庙壁画、美食特写):提前用自定义白平衡,花一分钟校准,换得每张照片都 “原汁原味”。

其实对旅拍来说,色彩稍微偏一点反而有 “氛围感”:清晨古镇的暖调,自带怀旧感;雪山的冷调,更显神圣。白平衡的终极意义,不是追求 “绝对正确”,而是让照片里的光和色,能留住你当下的感受 —— 毕竟,你记住的不是参数,是那束光穿过巷弄的样子。

Leave A Reply