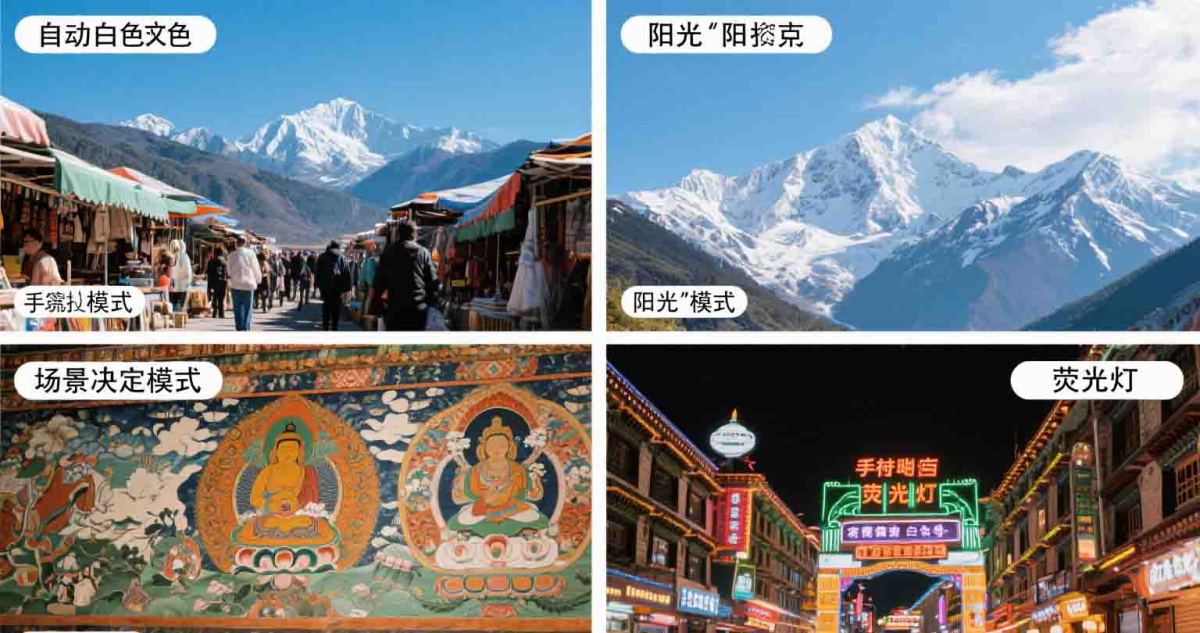

在古镇拍白墙,明明阳光正好,照片里的墙却偏黄;在雪山拍积雪,取景器里明明雪白,导出来却发蓝 —— 这时候总有人说 “你白平衡没调好”。可要是直白问一句 “白平衡不就是把白色调白点吗?”,说不定还会被 “权威” 瞪一眼:“懂不懂专业术语?一脑子糨糊!”

其实啊,对旅拍来说,白平衡的道理真没那么复杂。

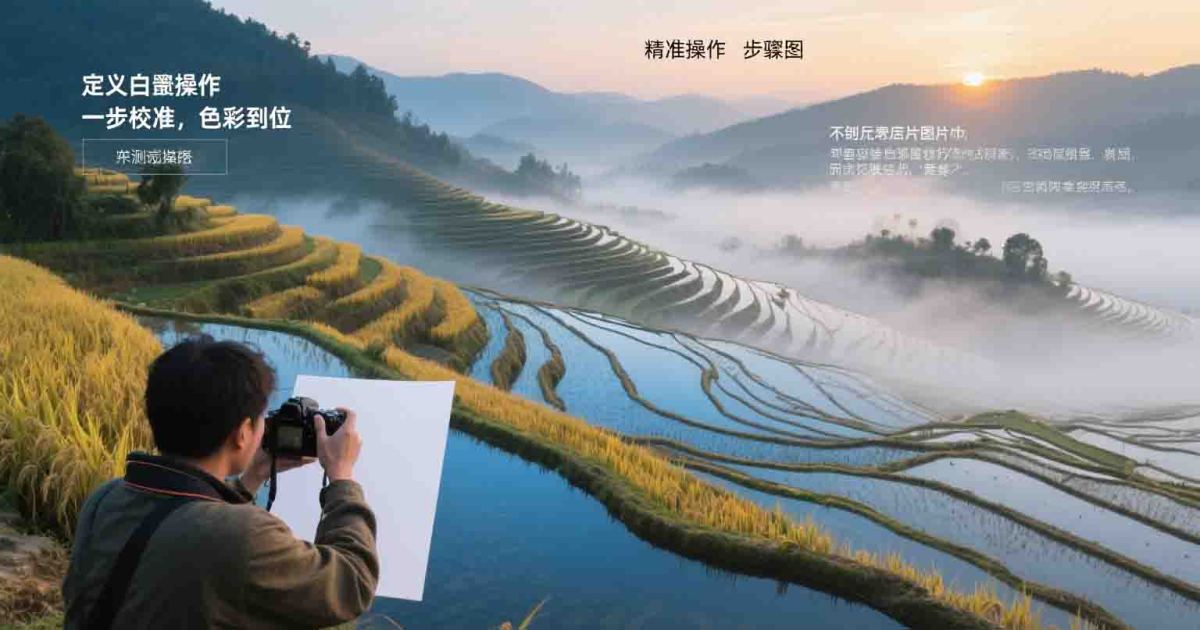

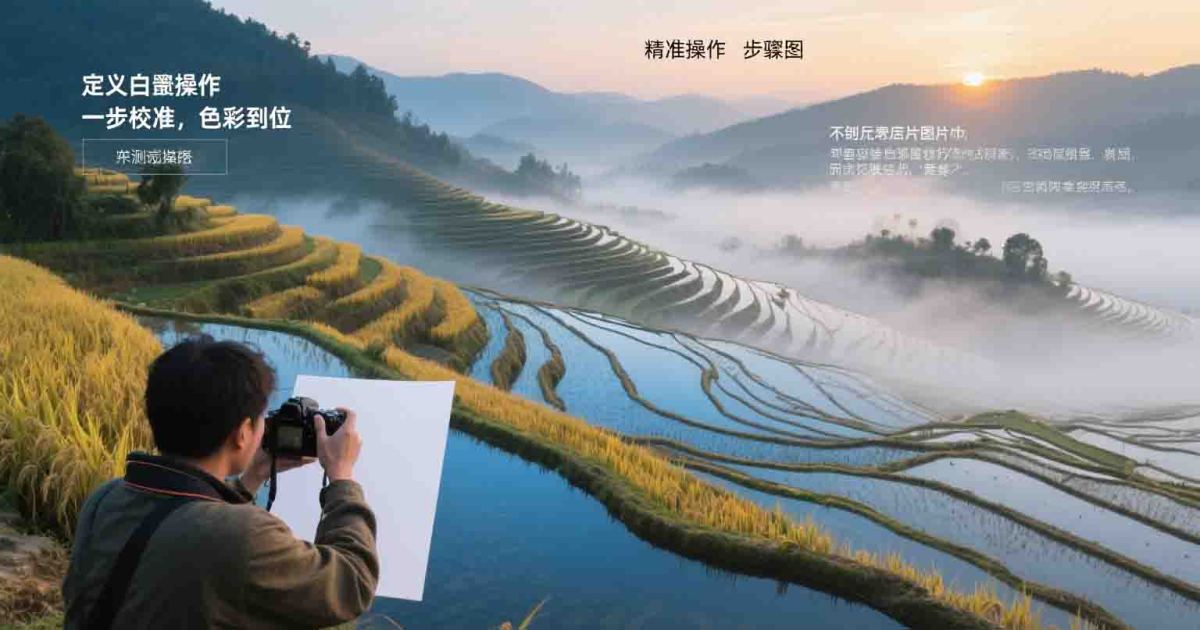

咱们旅拍时,最常遇到的 “白色” 太多了:江南古镇的白墙、雪山顶的积雪、民宿里的白床单、小吃摊的白瓷碗…… 这些东西在人眼里是 “白” 的,但相机可能会 “看走眼”。

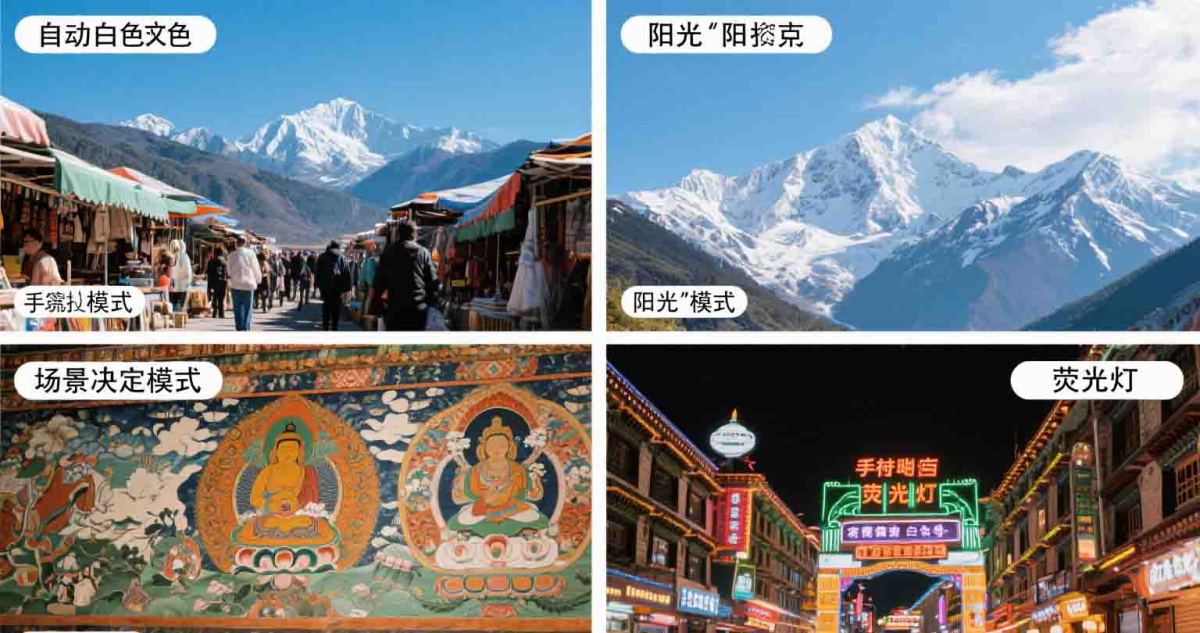

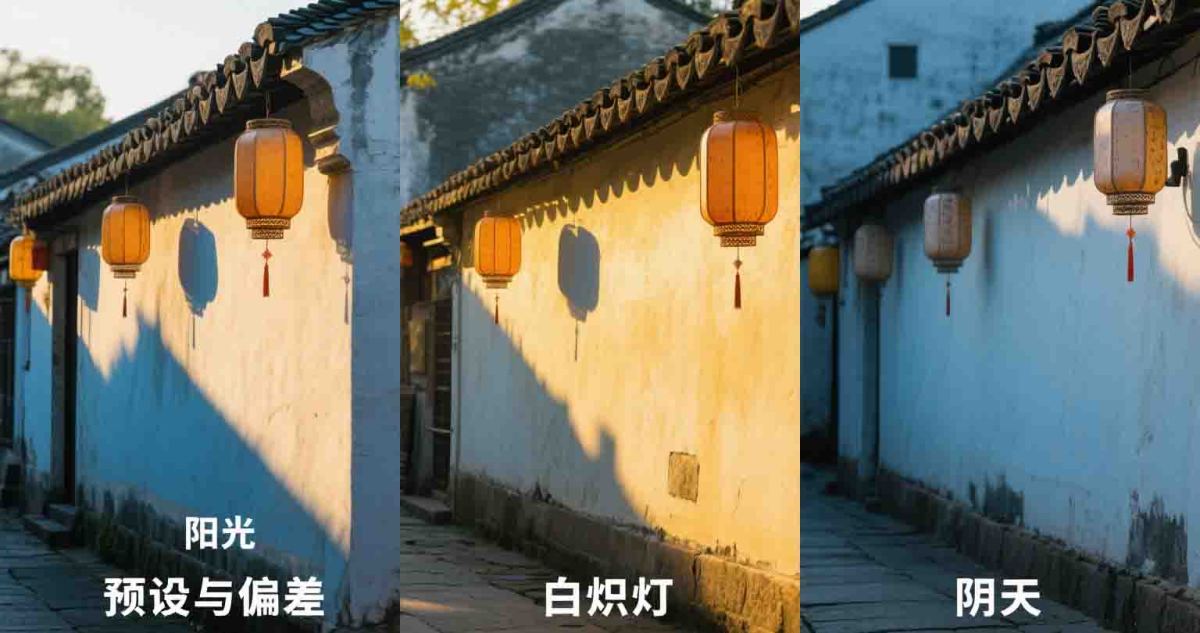

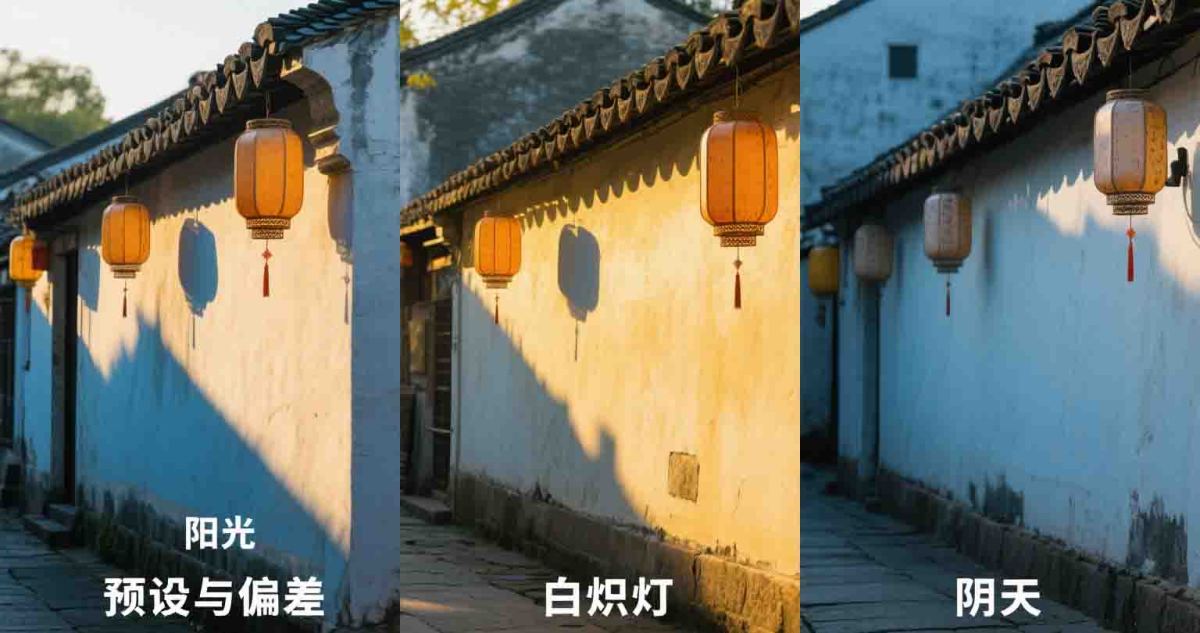

比如拍婺源的徽派建筑,正午阳光刺眼,相机可能觉得 “光线太蓝”,偷偷往照片里加黄色,结果白墙变成了 “米黄墙”;拍雪乡的雪,要是赶上阴天,相机又会觉得 “光线太黄”,加了蓝色补偿,积雪就成了 “蓝雪”。这时候调白平衡,说白了就是告诉相机:“这东西是白的,你按这个标准来调色!”

你看,说 “白平衡就是把白色调得更白”,有错吗?明明是大实话。

但旅拍圈里总有些 “权威”,喜欢把简单的事儿复杂化。你拿着偏黄的白墙照片请教,直接说 “是不是没把白色调对?”,他可能皱眉:“什么调白?这是色温问题!” 可你要是换个说法:“您看这墙偏黄,是不是色温太低了?” 他立马眉开眼笑:“嗯,有点悟性!”

这就像拍古镇灯笼,你说 “想让红灯更红”,他可能跟你扯 “色彩饱和度”;但你说 “能不能调调色相”,他就觉得 “这小子懂行”。其实目的都一样,不过是换了种说法。

更逗的是,你要是追问:“那调白平衡的核心,不就是让白色物体更白吗?” 他可能先愣一下,然后开始讲自己当年 “在胶片时代如何凭肉眼估色温” 的故事,绕半天也不正面回答。旅拍时间宝贵,哪有功夫听这些?

咱们背着相机走南闯北,是为了拍古镇的晨雾、草原的星空、市集的烟火,不是为了跟人争论 “白平衡的学术定义”。

- 拍白墙时,调白平衡让墙不偏色,才能看出砖缝的层次感;

- 拍白瓷碗里的小吃,调对了白色,才能显出辣椒油的红、青菜的绿;

- 拍穿白衬衫的当地人,白色正了,脸上的表情才更真实。

管它叫 “调白” 还是 “色温校正”,能拍出眼里看到的颜色,就是好办法。就像旅拍时问路,大爷说 “往前拐过三个电线杆”,比地图上的经纬度实用多了。

最后想说,旅拍的魅力在于记录真实的美。白墙的素净、积雪的纯净、白瓷碗的朴素,这些 “白” 里藏着地方的气质。调白平衡的意义,就是让这些 “白” 如实呈现 —— 至于怎么称呼这个过程,重要吗?