玩过胶片相机的老旅拍人都知道,拍日出得揣着 “日光型” 胶片,进寺庙拍壁画得换 “灯光型”—— 不然颜色偏得没法看。但换了数码相机,你会发现一个省心的变化:不用再为 “换胶片” 跑腿了,揣一台相机,从正午的草原拍到深夜的古镇,颜色都能调得八九不离十。这背后,藏着数码相机和胶片的 “本质区别”。

胶片就像个认死理的倔脾气:日光型胶片只认 5500K 的阳光,遇到钨丝灯(3200K)的暖光,拍出来的画面会发黄;灯光型胶片习惯了 3200K 的光线,拿到太阳底下拍,天空会发蓝,像蒙了层雾。旅拍时要是忘了换胶片,拍古镇的灯笼,红会变成橙;拍雪山上的云,白会变成青 —— 只能眼睁睁看着好场景被 “拍废”。

但数码相机的传感器是个 “灵活派”。它不像胶片那样被固定的感光特性捆住,而是能通过电子电路 “改颜色”:阳光太强,就往画面里加些暖色调中和;灯光太黄,就偷偷补点蓝色平衡。就像旅拍时带了个能随时调色的助手,不管遇到什么光,都能想办法 “掰” 回正常色。

旅拍时遇到复杂光线,不用慌,相机里的 “调色工具” 够用了:

- 自动模式当 “懒人救星”:在集市拍小吃摊,灯泡的黄、遮阳棚漏下的阳光、霓虹灯的粉混在一起,开自动白平衡,相机一秒钟就能算出 “中和方案”,让烤串的油亮、蔬菜的翠绿都显出来,不用你动手调。

- 手控模式锁 “特定光”:拍雪山的星空,月光是冷的,开 “白炽灯” 模式,能压暗蓝色,让星星的银白更纯粹;进古镇的老茶馆,灯泡是暖黄的,切 “钨丝灯” 模式,木桌的棕、茶杯的白就不会偏色。

- 自定义模式求 “极致准”:拍寺庙里的壁画,酥油灯和窗外的阳光搅在一起,光怪陆离。找张白纸对着拍一下,让相机 “记住” 这才是白色,之后拍的壁画,菩萨衣袍的绯红、莲花的粉白,都能和肉眼看到的一样 —— 这招对色彩较真的旅拍党最管用。

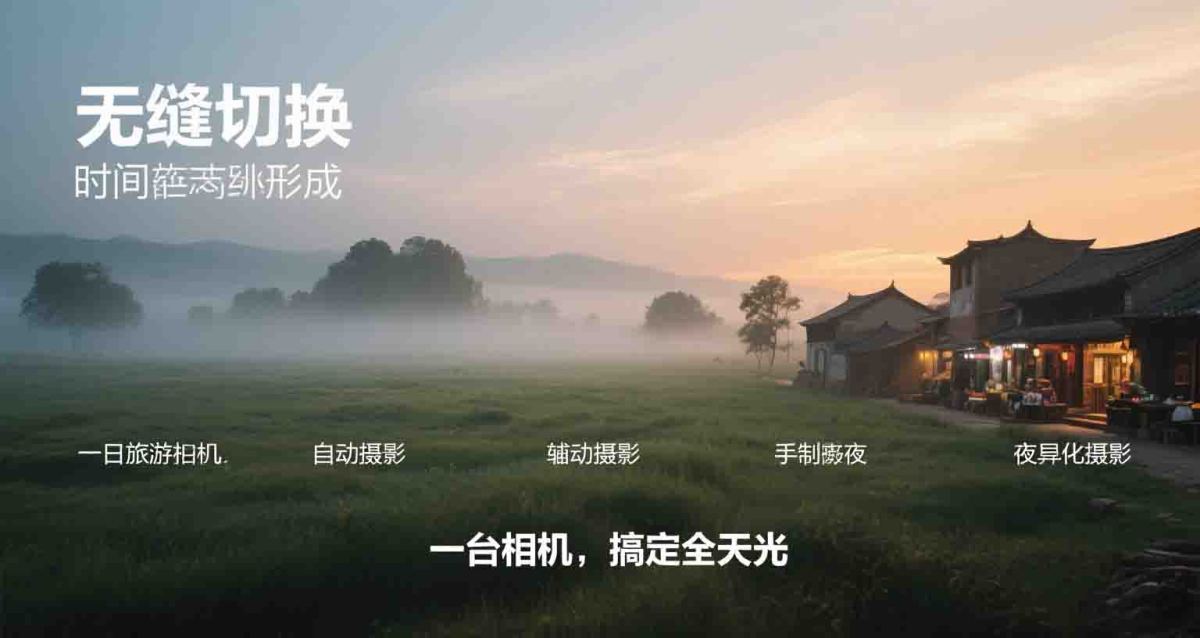

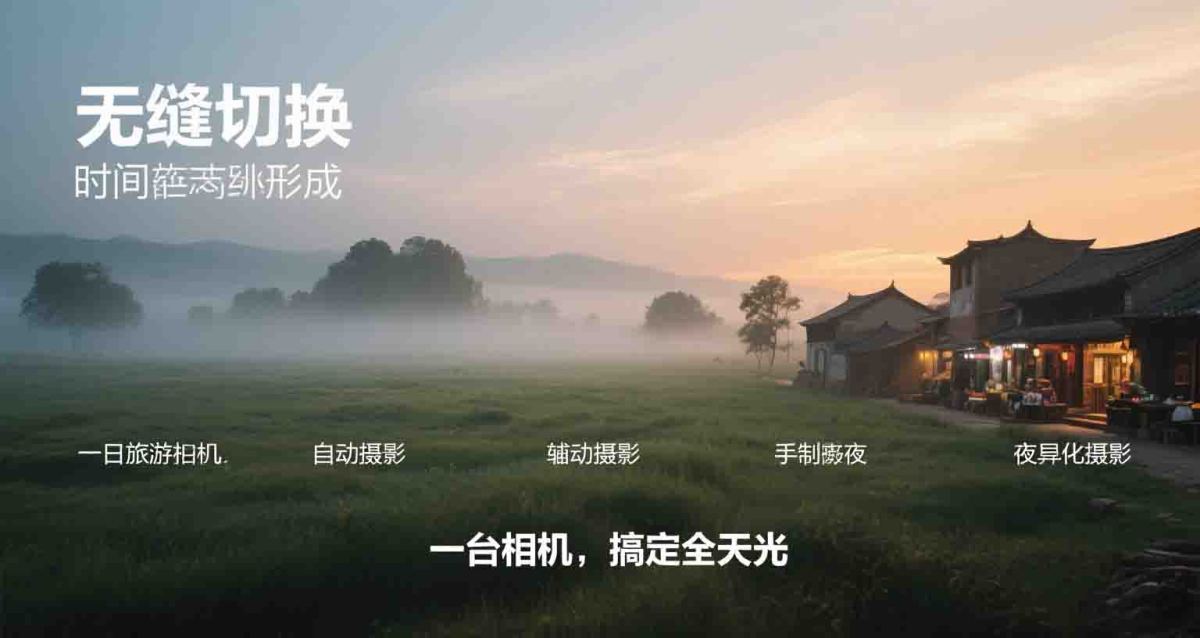

带数码相机出门,就别再惦记 “日光型”“灯光型” 那套了。你可以:

- 早上在古镇拍晨雾,用自动模式抓白墙的清冷;

- 中午转场去草原,不用换任何设置,拍羊群的白、草地的绿,颜色照样正;

- 傍晚进藏式民居,开 “自定义” 校准酥油灯的光,拍糌粑的米白、唐卡的浓艳;

- 深夜逛夜市,切 “荧光灯” 模式,烤冷面的酱色、冰粉的透亮,都能拍得让人馋。

这种 “一机顶所有” 的自由,是胶片时代想都不敢想的 —— 旅拍本就该轻装上阵,不用为换胶片分心,才能追上更多转瞬即逝的光影。

说到底,数码相机的进步,就是把复杂的技术藏在背后,让我们更专注于眼前的风景。古镇的白墙、草原的星空、夜市的烟火…… 这些才是旅拍该留住的,至于用 “日光” 还是 “灯光” 模式,不过是按一下按钮的事。