拍古镇夜景时,明明灯光挺亮,照片上却布满密密麻麻的小亮点;在雪山拍星空,放大一看,黑色夜空里像撒了把碎盐 —— 这些影响画质的 “小杂质”,就是相机里的 “噪音讯号”,咱们更习惯叫它 “噪点”。对旅拍来说,噪点多了,雪山的纯净、夜景的氛围感都会打折扣。搞懂它从哪来,才能避开这些 “隐形杀手”。

“噪音讯号” 这词最早来自收音机和音响:收音机没信号时的 “沙沙” 声,音响开大音量时的 “嗡嗡” 声,都是外界干扰或机器自身产生的 “杂音”。后来这个概念用到了相机上,只是它不再是声音,而是照片上那些不规则的亮点、杂色斑点 —— 本质上,都是 “不该有的干扰信号”。

和收音机怕雷电干扰、音响怕电流杂音不同,相机的噪点很少来自外界。毕竟旅拍时相机用电池供电,也不用接收无线电,真正的 “麻烦” 藏在机器内部。

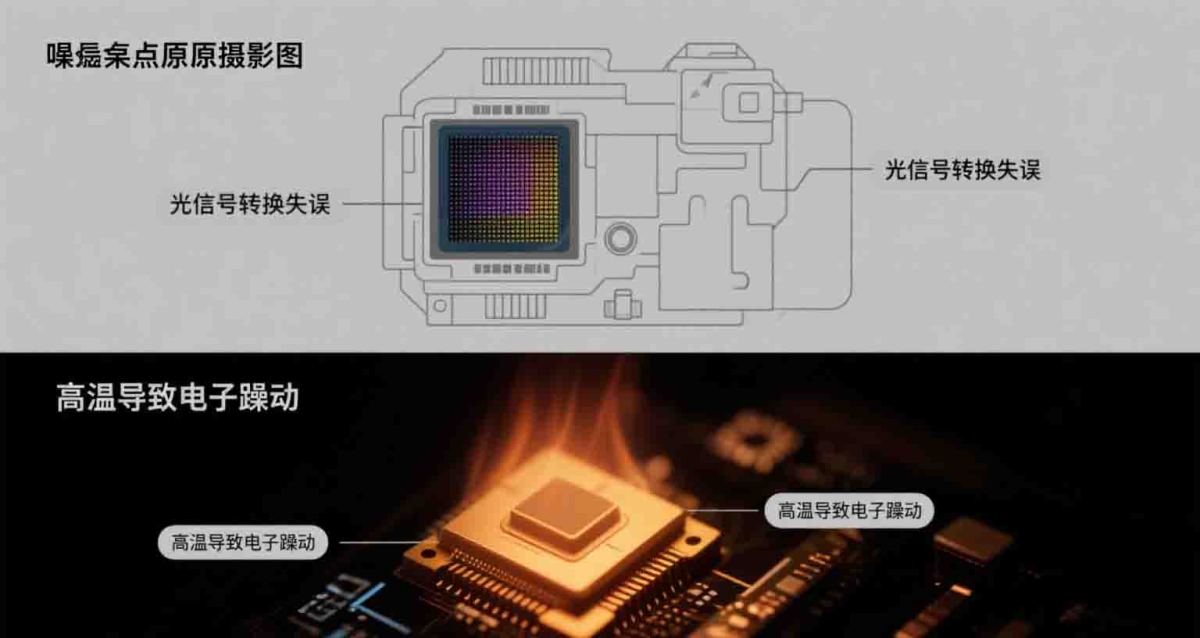

1. 传感器 “干活” 时的 “小失误”

相机的影像传感器就像个 “光信号翻译官”,负责把光线转换成电子信号,再变成照片。但在弱光环境下(比如古镇灯笼下、山洞里),光线太暗,传感器 “翻译” 时容易出错,会凭空多出一些杂乱的电子信号 —— 这些信号反映在照片上,就是星星点点的噪点。

旅拍时遇到这些场景,噪点会更明显:

- 拍清晨的雾巷,光线不足,白墙会蒙上一层 “灰斑”;

- 拍寺庙里的酥油灯,暗部会出现杂色,壁画的细节被 “淹没”;

- 拍高原星空,长时间曝光后,黑色夜空里会冒出很多亮点。

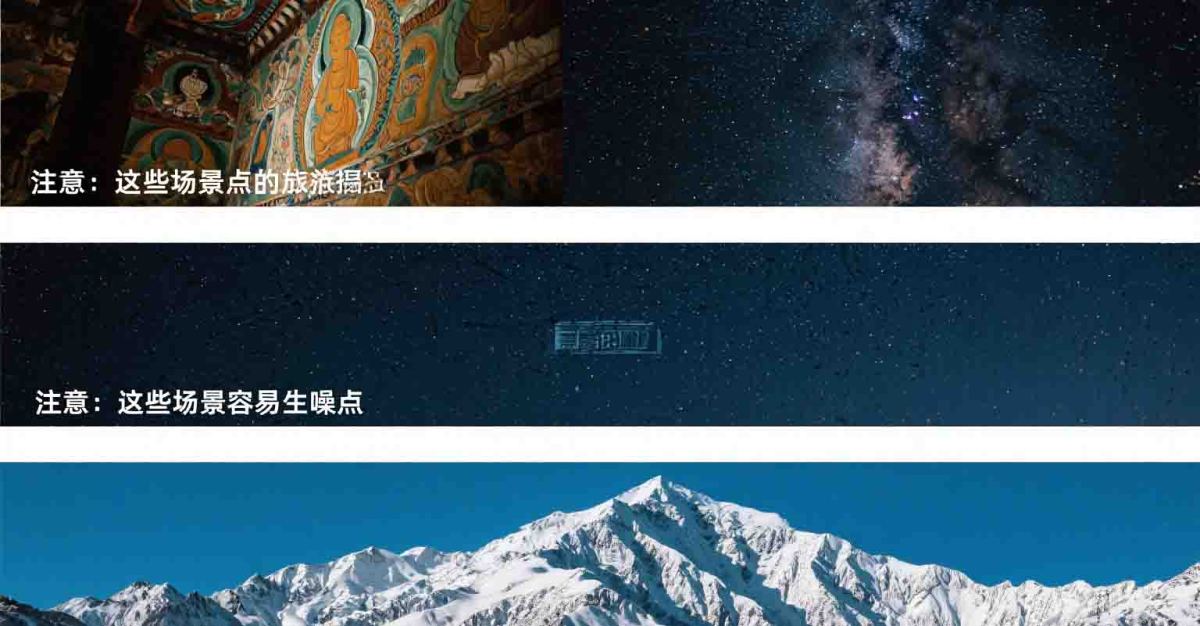

2. 机器 “发热” 惹的祸

传感器和相机里的芯片工作时会发热,就像人干活久了会出汗。温度一高,半导体里的原子会变得 “躁动”,产生一些不受控制的 “自由电子”,这些电子混进正常信号里,就成了噪点。

夏天在沙漠里拍正午的胡杨,相机被晒得发烫,照片容易出现彩色噪点;冬天在雪地里拍夜景,虽然气温低,但相机长时间开机工作(比如拍星轨),内部元件发热,同样可能滋生噪点。

- 光线越暗,噪点越嚣张:黄昏的古镇巷弄、没有路灯的山区公路,相机为了 “提亮画面” 会放大信号,噪点也会被同时放大,就像把照片上的杂质 “显形” 了。

- 放大倍数越高,噪点越明显:用高倍数码变焦拍远处的雪山经幡,不仅细节模糊,噪点也会跟着被 “拉大”,让画面更显粗糙。

- “感光度” 开太高,噪点会扎堆:旅拍时赶时间拍夜景,顺手把 ISO(感光度)调到 6400 以上,相机虽然能快速捕捉光线,但传感器 “超负荷工作”,噪点会像雪花一样铺满画面。

- 优先用 “大光圈 + 低 ISO”:拍夜景别迷信高 ISO,试试开大光圈(比如用 f/2.8),让更多光线进入相机,ISO 控制在 1600 以内,噪点会少很多。

- 弱光环境多 “借力”:拍古镇灯笼时,靠近光源拍;拍星空时用三脚架固定相机,放慢快门速度,不用强行提高 ISO。

- 避免 “硬放大”:远处的景物与其用数码变焦硬拉,不如后期裁剪,至少噪点不会被额外放大。

- 给相机 “降温”:夏天在强光下拍久了,把相机放进背包里 “歇会儿”;冬天拍星轨,别让相机长时间暴露在寒风中(低温会影响电池,但过度保暖导致散热差也会生噪点)。

对旅拍来说,一张干净的照片更能传递场景的情绪:雪山的白要纯粹,古镇的夜要静谧,经幡的红要透亮。了解噪点的来路,不是为了追求 “零噪点” 的完美,而是在各种光线条件下,找到画质和氛围的平衡 —— 毕竟,旅拍的核心是记录风景,而不是被技术细节困住脚步。