在旅拍的路上,你是否遇到过这样的情况:清晨拍山间薄雾时,画面里莫名多了些像细沙一样的杂点;夜晚拍古镇灯火时,暗部区域布满了星星点点的光斑?这些干扰画面的 “不速之客”,就是摄影里常说的 “噪点”。

简单说,噪点是照片中凭空出现的杂乱亮点或斑点,形状像灰尘、雪花,分布毫无规律,会让画面显得粗糙、不纯净。它名字里的 “噪”,源于电子学中的 “信噪比”—— 就像听广播时的杂音,噪点就是图像信号里的 “杂音”。但和能听到的声音不同,噪点是视觉上的干扰,所以咱们叫它 “点” 而非 “音” 更准确。

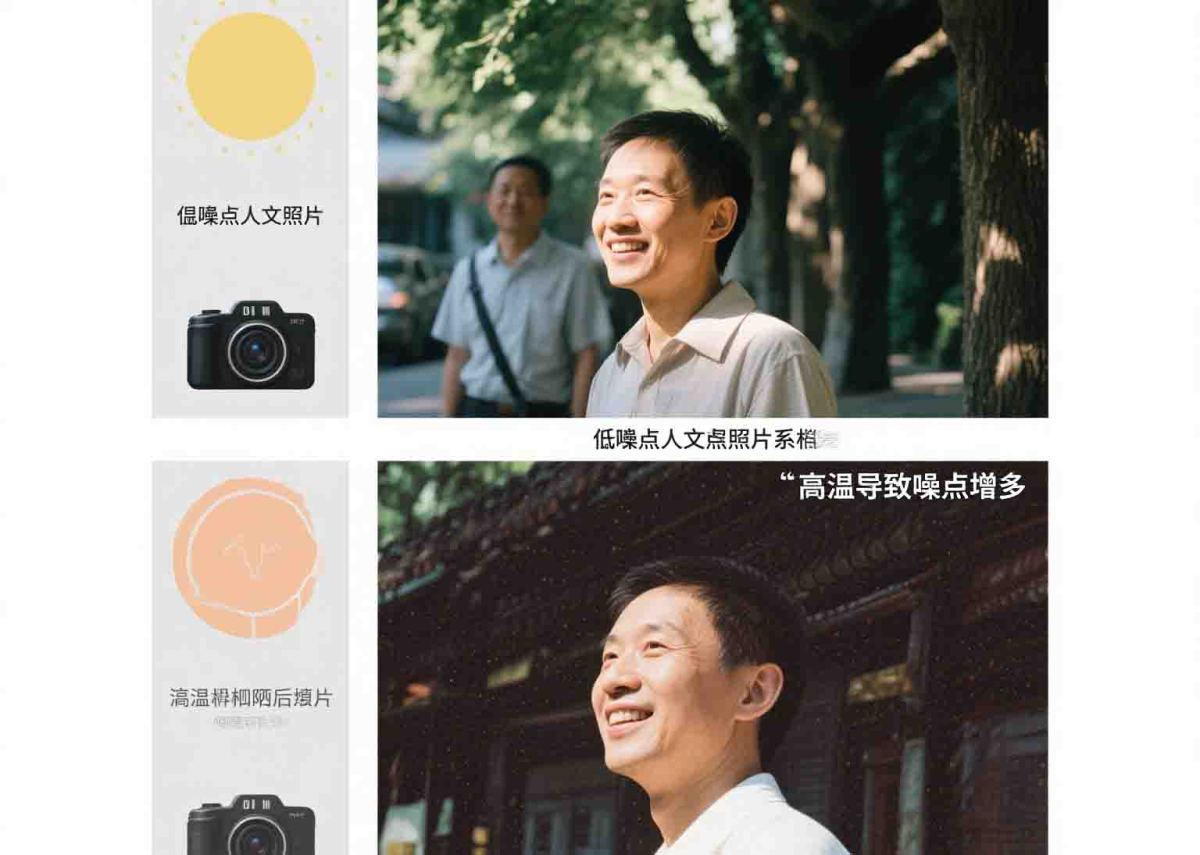

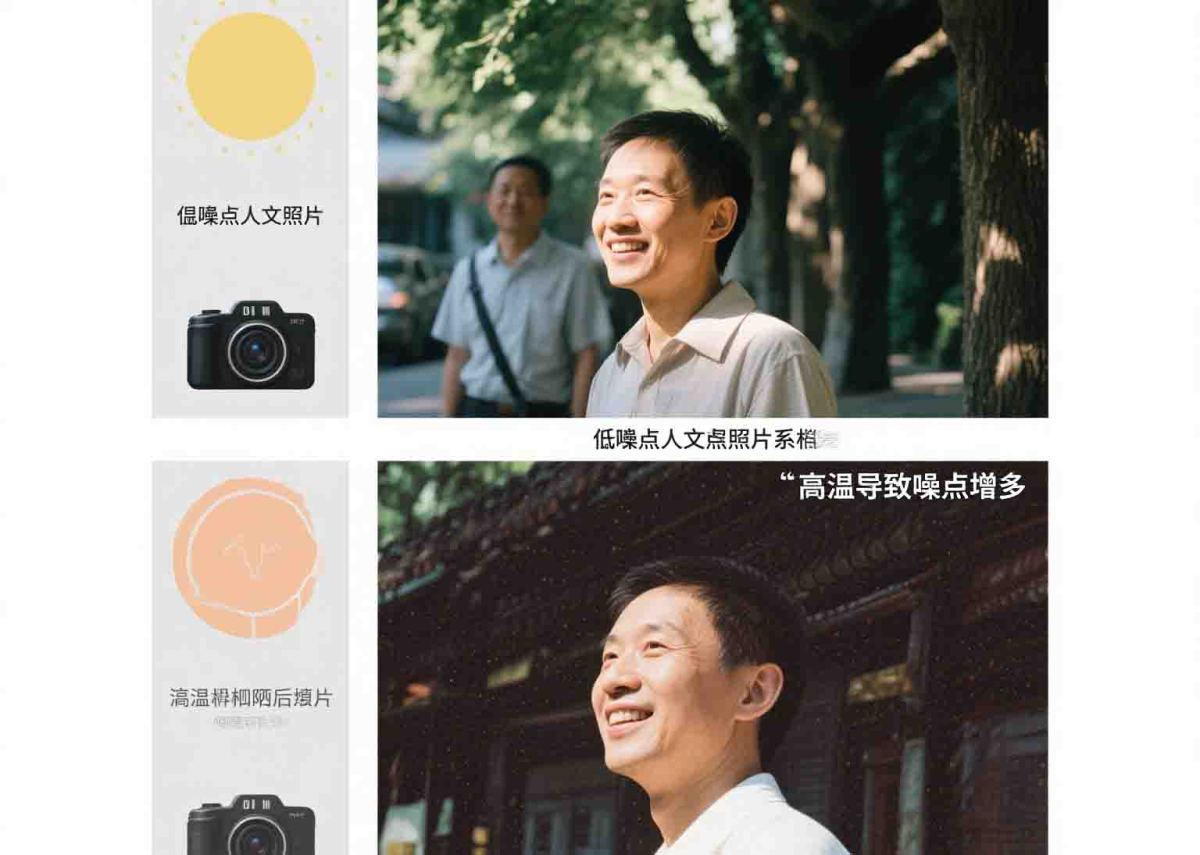

旅拍中遇到的噪点,大多和相机的 “硬件脾气” 有关。数码相机的传感器就像 “电子底片”,里面的半导体元件时刻在做 “热运动”:温度越高,原子和电子越活跃,就越容易 “出轨” 产生干扰信号,反映在照片上就是噪点。比如夏天在沙漠拍星空,相机长时间工作后机身发烫,照片暗部的噪点可能会更明显。

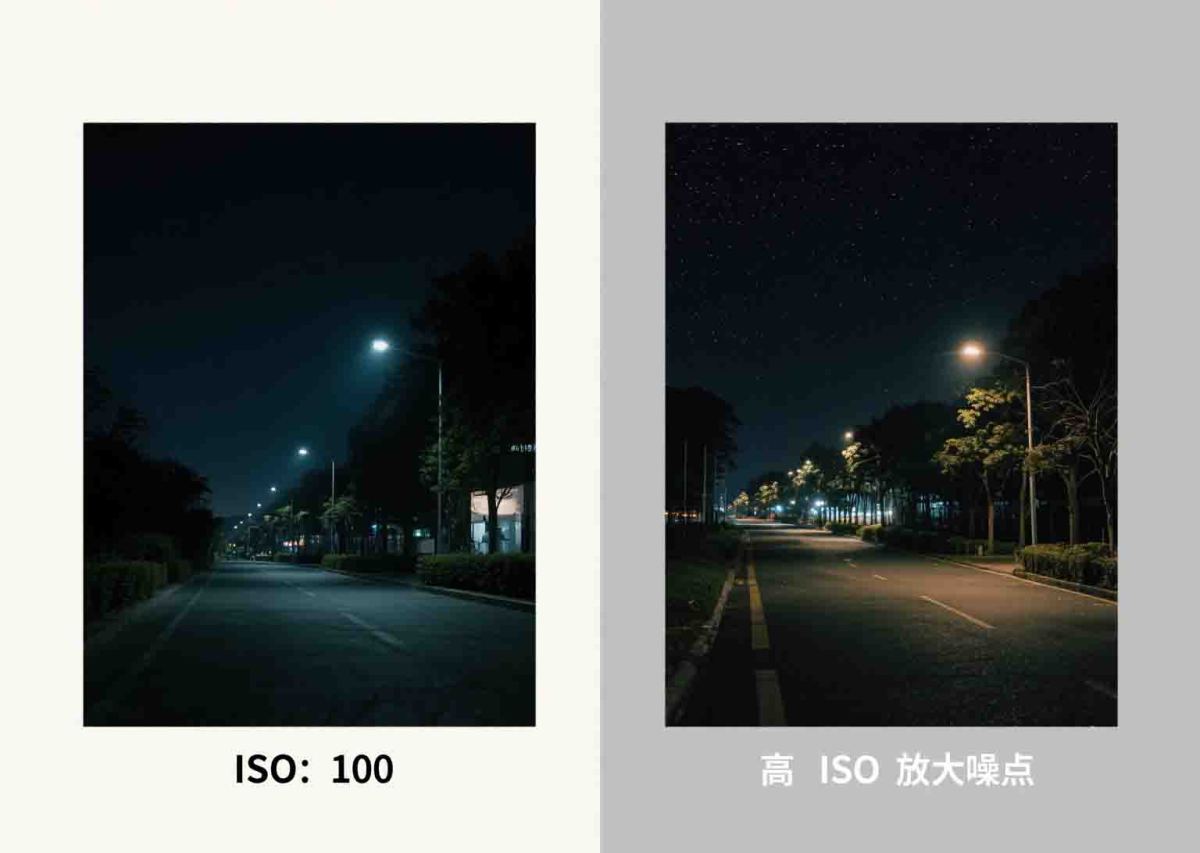

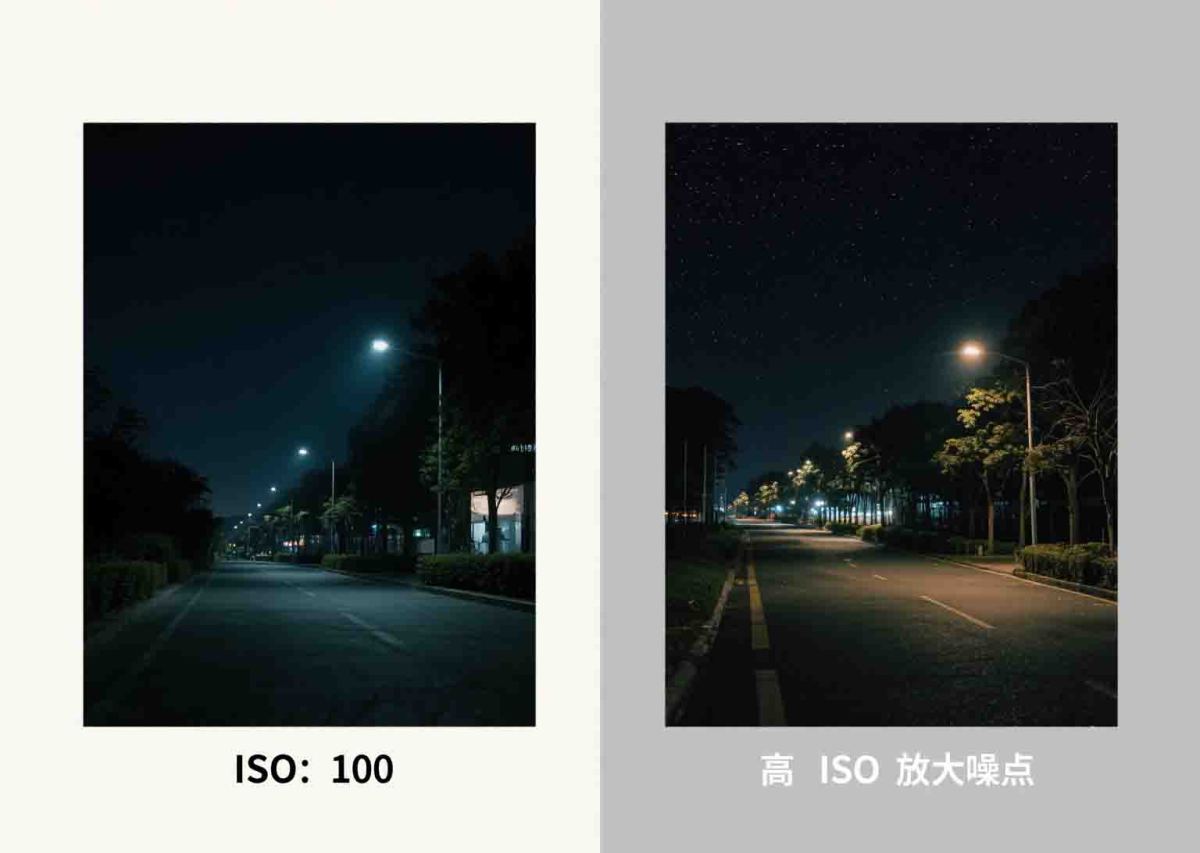

另一个关键因素是感光度(ISO)。旅拍时遇到光线不足的场景,比如逆光拍雪山或傍晚拍市集,很多人会调高 ISO 让画面变亮。但 ISO 越高,相机放大信号的力度越强,噪点也会被 “同步放大”—— 就像把小声说话的人音量调大,背景杂音也会变清晰。

答案是:能,但要抓对方法。

首先,优先用低 ISO 拍摄。白天拍风光、正午拍人文时,光线充足,把 ISO 设为 100 或 200,既能保证画面明亮,又能最大程度减少噪点。比如在草原拍羊群,阳光好时低 ISO 能让羊毛的纹理和天空的层次感更干净。

其次,避免相机长时间高温工作。虽然日常关机降温的效果有限,但旅拍时别让相机一直暴晒在烈日下,也别连续几小时高强度拍摄视频(视频比照片更易产生噪点)。比如在沙漠徒步时,把相机放进有隔热层的背包,避免机身过热。

最后,光线不足时别硬靠高 ISO “救场”。可以试试开大光圈(用 F2.8、F4 这类大光圈镜头),或放慢快门速度(用三脚架避免手抖),让更多光线进入相机,减少对高 ISO 的依赖。比如夜晚拍古镇灯笼,用三脚架 + 小光圈 + 低 ISO,既能拍出灯笼的暖光氛围,又能让墙面的砖石纹理少些噪点。

噪点虽小,却可能影响旅拍作品的质感。掌握这些小技巧,让你的照片在记录风景与人情时,更显细腻与纯净。