拍古镇夜景时,你是不是遇见过这种情况:为了把暗处拍亮,把 ISO(感光度)调到 3200,结果照片上布满密密麻麻的 “小麻子”;想抓拍集市上的快闪表演,ISO 一拉高,人物脸上就像蒙了层沙 —— 这背后,藏着感光度和噪点的 “此消彼长” 规律。对旅拍来说,搞懂这层关系,才能在弱光下拍出干净透亮的照片。

感光度(ISO)就像相机的 “视力”:ISO 越低(比如 100),视力越 “正常”,适合光线充足的场景(正午的草原、晴天的古镇);ISO 越高(比如 6400),视力越 “敏锐”,能在暗处看清东西,但代价是 “看东西会模糊”—— 这些模糊的小点,就是噪点。

旅拍时,ISO 的作用很关键:拍日出时,ISO100 能拍出雪山的通透;拍星空时,ISO3200 才能捕捉到星星的微光。但这 “敏锐” 是有代价的:ISO 越高,相机放大光线信号的同时,也会把自身产生的 “杂音”(噪点)一起放大,就像调大收音机音量时,杂音也会变吵。

咱们用旅拍场景打个比方:

- 当你用 ISO100 拍正午的梯田,阳光充足,相机接收到的 “有效信号”(光线)很强,就像一碗浓稠的粥,里面的 “杂质”(噪点)只有几粒米,几乎看不见;

- 当你用 ISO1600 拍古镇灯笼夜景,光线很暗,“有效信号” 本身就弱(像一碗稀粥),但相机为了让画面变亮,会把这碗稀粥 “熬浓”(放大信号),结果里面的 “杂质” 也被一起放大,变成了明显的小颗粒。

再具体点:假设 ISO100 时,有效信号是 100 分,噪点是 5 分,比例是 100:5,看着干净;到了 ISO1000,有效信号只剩 10 分(光线弱),但噪点还是 5 分,为了让画面亮度和 ISO100 时差不多,得把信号放大 10 倍 —— 这下有效信号变成 100 分,噪点也跟着变成 50 分,比例成了 100:50,噪点自然扎眼。

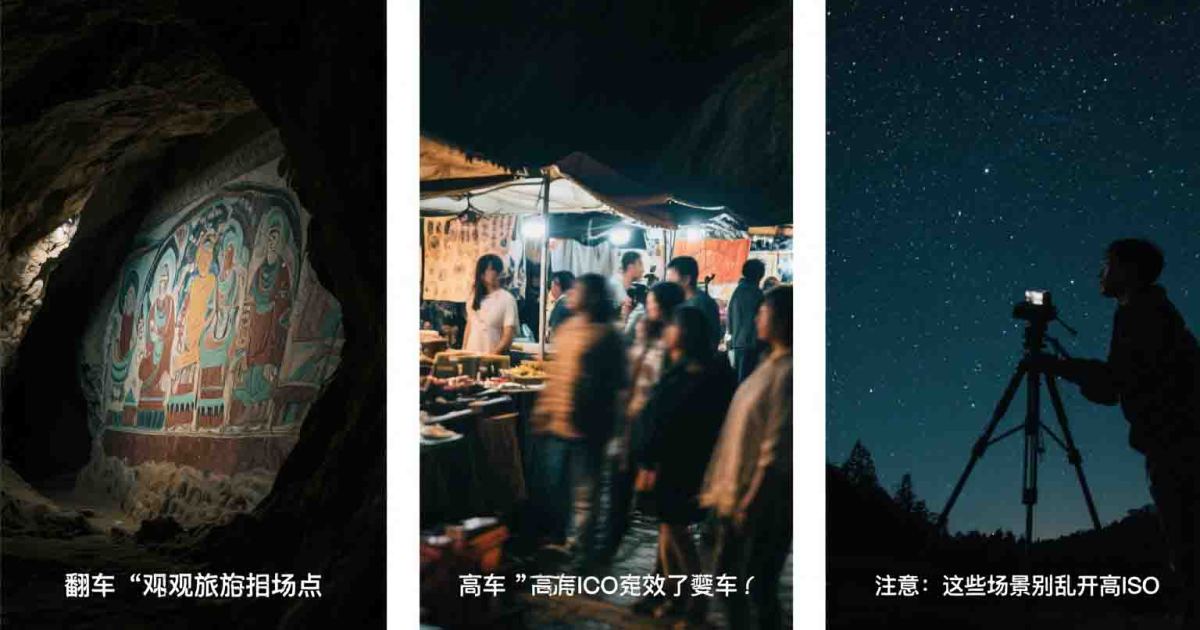

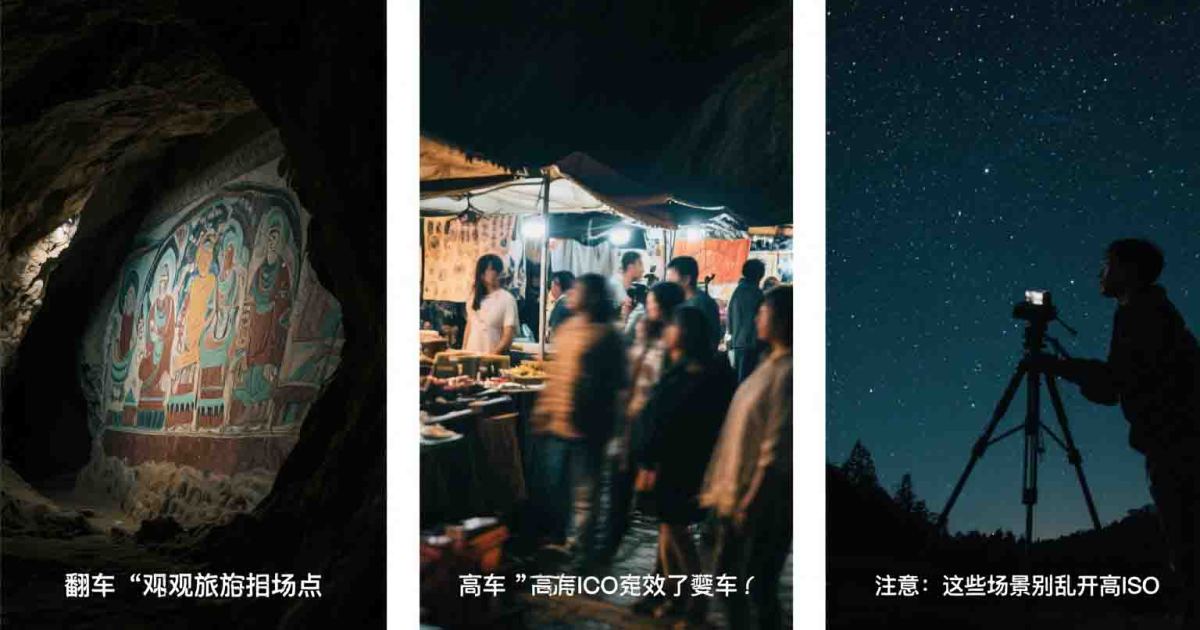

- 暗光环境强撑:在没有路灯的古镇巷弄,非要用 ISO6400 “硬拍”,白墙会变成 “麻子脸”,灯笼的红光里混着杂色;

- 抓拍动态乱调:集市上的舞龙表演很快,你慌着把 ISO 调到 3200 抓拍,结果龙鳞的细节被噪点糊成一片;

- 不用三脚架 “偷懒”:拍星空时嫌架三脚架麻烦,直接开高 ISO handheld 拍摄,星星没拍清,黑色夜空倒成了 “麻子布”。

- 别迷信 “高感万能”,优先用大光圈:带个大光圈镜头(比如 f/1.8、f/2.8),拍夜景时多进点光,ISO 就能降下来。比如在古镇拍灯笼,大光圈能让 ISO 从 6400 降到 1600,噪点少一半;

- 三脚架是 “降噪神器”:架上三脚架,快门放慢点(比如 30 秒),ISO100 也能拍亮夜景,雪山星空的黑色夜空会像绸缎一样干净;

- 借光!借光!借光!:拍人文时,让被摄者靠近灯笼、窗户等光源,光线足了,ISO 不用开太高,老人脸上的皱纹清晰又干净;

- 后期 “轻处理”:用修图软件的 “降噪” 功能稍微抹掉点杂色,但别过度 —— 不然照片会像被磨了皮,失去质感。

其实对旅拍来说,ISO 的高低就像做菜的盐:少了没味道(画面太暗),多了难入口(噪点太多)。关键是根据光线 “调味”,实在要多放(高 ISO),就用其他办法(大光圈、三脚架)中和一下 —— 毕竟,谁不想带着一相册干净透亮的风景回家呢?

(悄悄说:那些纠结 “信噪比计算公式” 的 “权威” 们,旅拍时遇到 ISO3200 的噪点,还不是得乖乖调三脚架?实用比术语重要多啦~)