在草原拍日出时,光线忽明忽暗;进古镇拍屋檐,明暗对比强得让人犯难 —— 曝光不准,照片要么过亮发白,要么过暗发黑。玩胶片的老旅拍人可能知道个 “偏方”:不动光圈快门,调调感光度盘就能补光。但换成数码相机,这招为啥就失灵了?这里藏着胶片和数码的 “底层差异”。

胶片的感光度是 “天生的”:一卷 ISO100 的胶卷,从第一张拍到最后一张,感光度都不会变。但相机上的感光度调节盘是 “可调的”,这就给了我们 “钻空子” 的机会。

比如旅拍时用 ISO100 胶卷拍逆光的雪山:

- 把调节盘从 ISO100 调到 ISO50,相机会 “误以为” 装了更 “迟钝” 的胶卷,于是自动开大光圈或放慢快门,让更多光线进来 —— 实际胶卷还是 ISO100,相当于多 “吃” 了一倍光,暗部的雪就能拍清楚;

- 反过来,拍正午的沙漠怕过曝,把调节盘调到 ISO200,相机 “以为” 胶卷变 “灵敏” 了,会收小光圈或加快快门,少进点光 —— 胶卷实际还是 ISO100,刚好避免画面发白。

这招就像给相机 “下套”,靠信息差补曝光,旅拍时没带测光表也能应急。

数码相机的感光度调节是 “来真的”:你把 ISO 从 100 调到 200,传感器真的会变 “灵敏”—— 不是靠 “骗” 相机多进光,而是靠电子电路把信号放大。

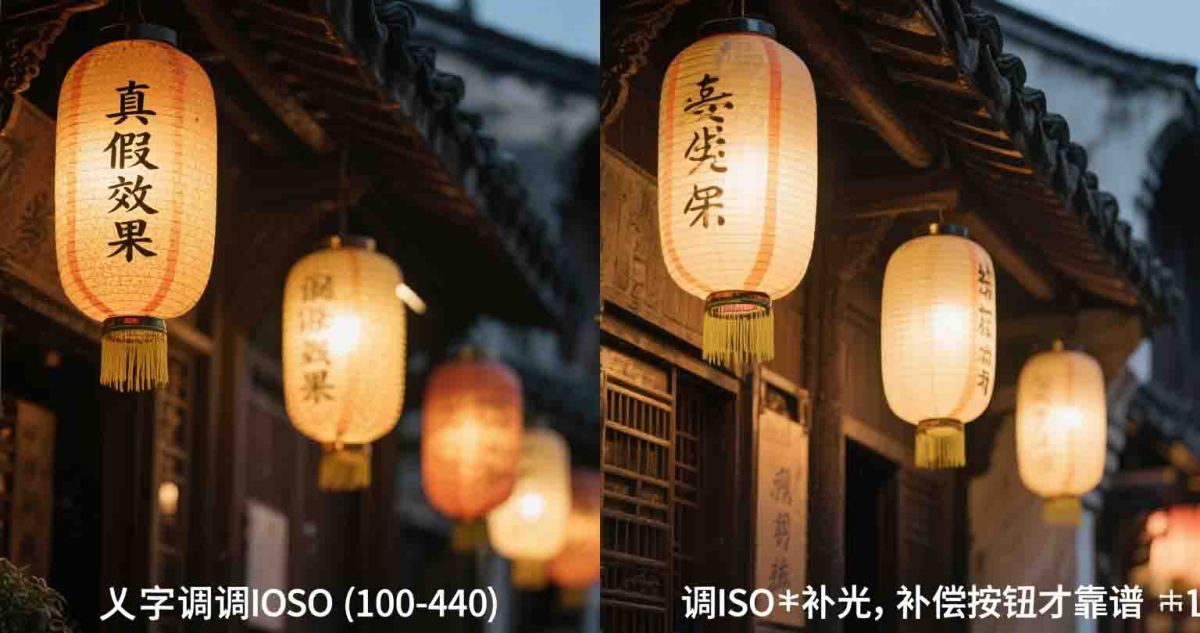

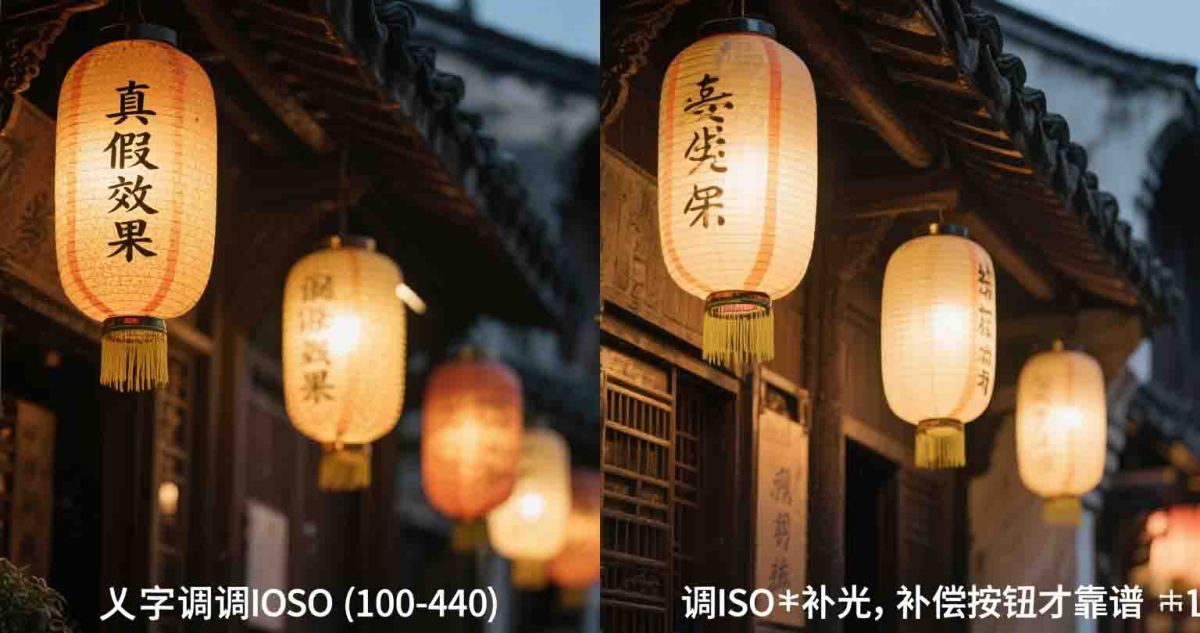

旅拍时拍古镇灯笼夜景:

- 用 ISO100 拍,光线太暗,画面发黑;

- 调到 ISO200,传感器 “主动” 放大光线信号,画面变亮,但这是 “真・提高感光度”,不是补曝光 —— 就像换了一卷更灵敏的胶卷,曝光参数是针对新感光度的 “正常曝光”,而非 “补偿”。

所以数码相机调感光度,本质是 “换了种感光能力”,而不是 “补了光”。就像旅拍时换不同焦段的镜头,拍出来的画面变了,但不是 “补偿” 了什么,只是工具特性变了。

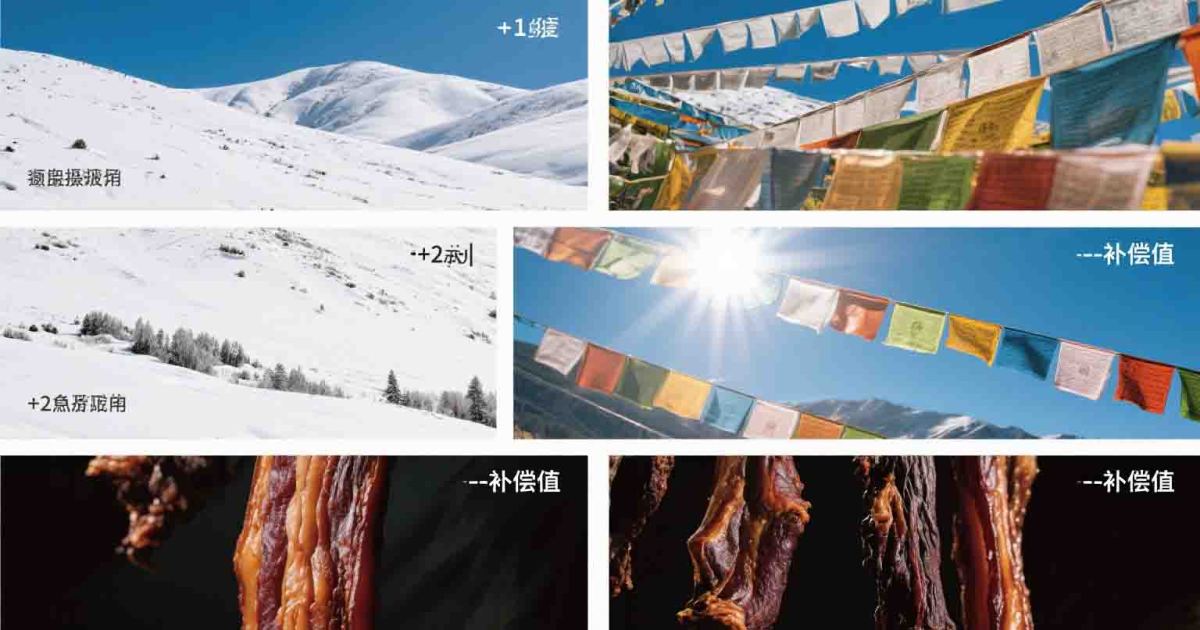

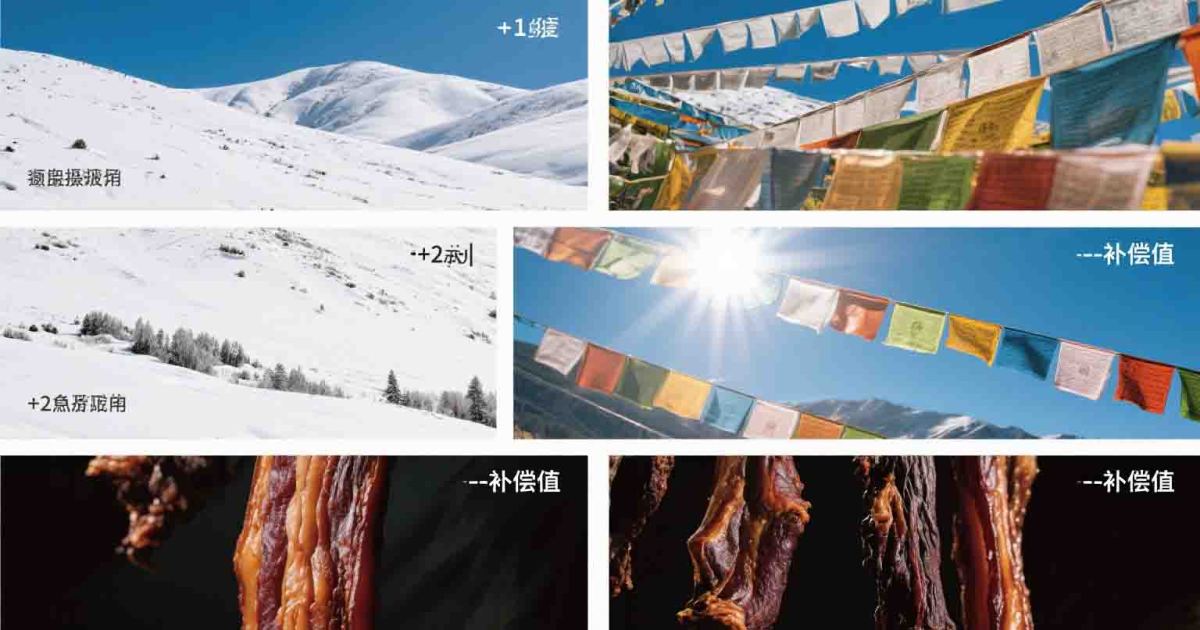

数码相机想补偿曝光,得靠专门的 “曝光补偿” 按钮(一般标着 “±”)。这才是真・补光,原理简单直接:

- 拍雪景时,雪太亮容易被相机 “误判” 为 “不那么亮”,导致欠曝(雪发灰),按 “+1” 补偿,让相机多进点光,雪就变白了;

- 拍逆光的经幡,经幡在阴影里容易发黑,按 “+2” 补偿,专门给暗部补光,经幡的颜色能拍透;

- 拍集市的深色腊肉,怕过曝(腊肉变灰),按 “-1” 补偿,少进点光,腊肉的油亮感才出来。

这和调感光度的区别在于:曝光补偿是 “在现有感光度基础上,主动多给 / 少给光”,而调感光度是 “换个感光度,按新的标准给光”—— 前者是 “补”,后者是 “换”。

- 别用感光度 “硬扛” 光线:拍星空时嫌暗,一味把 ISO 从 100 调到 6400,画面会布满噪点,不如开 “+2” 曝光补偿(配合三脚架慢门),既亮又干净;

- 胶片的 “骗术” 别套到数码上:用数码拍逆光人像,调感光度到 ISO500 不会 “补光”,只会让噪点变多,不如直接按 “+1.3” 补偿,简单有效;

- 曝光补偿别 “贪多”:拍古镇灯笼,补偿超过 “+2” 容易过曝,灯笼变成一团白,失去细节 —— 就像给风景 “打高光”,适度才好看。

对旅拍来说,曝光准不准,直接影响风景的 “精气神”:雪山的白要透亮,经幡的红要浓郁,古镇的暗部要藏细节。搞懂胶片和数码的补光逻辑,不是为了纠结参数,而是为了在草原的晨光里、古镇的暮色中,更快找到让画面 “舒服” 的那个平衡点 —— 毕竟,好风景不等人,一次拍对,比后期补救更重要。