整理老相册时,总忍不住把当年用胶片拍的旅拍底片翻出来扫描存档 —— 可扫描出来的古镇老巷,怎么比记忆里粗糙了不少?传数码照片到朋友圈,原图明明清晰,发出去却有点发虚…… 影像的 “保鲜” 问题,一直是旅拍爱好者的心头事。其实无论是胶片扫描还是数码传输,只要方法对,老照片的颗粒感能留住,新照片的细节也能传得明明白白。

胶片相机拍的旅拍照片,比如 90 年代的丽江石板路、2000 年初的敦煌壁画,底片上的细节其实藏得很细腻。扫描后觉得颗粒变粗、画面发糊,未必是底片本身的问题,更可能是扫描环节出了岔子。

旅拍老底片扫描避坑:

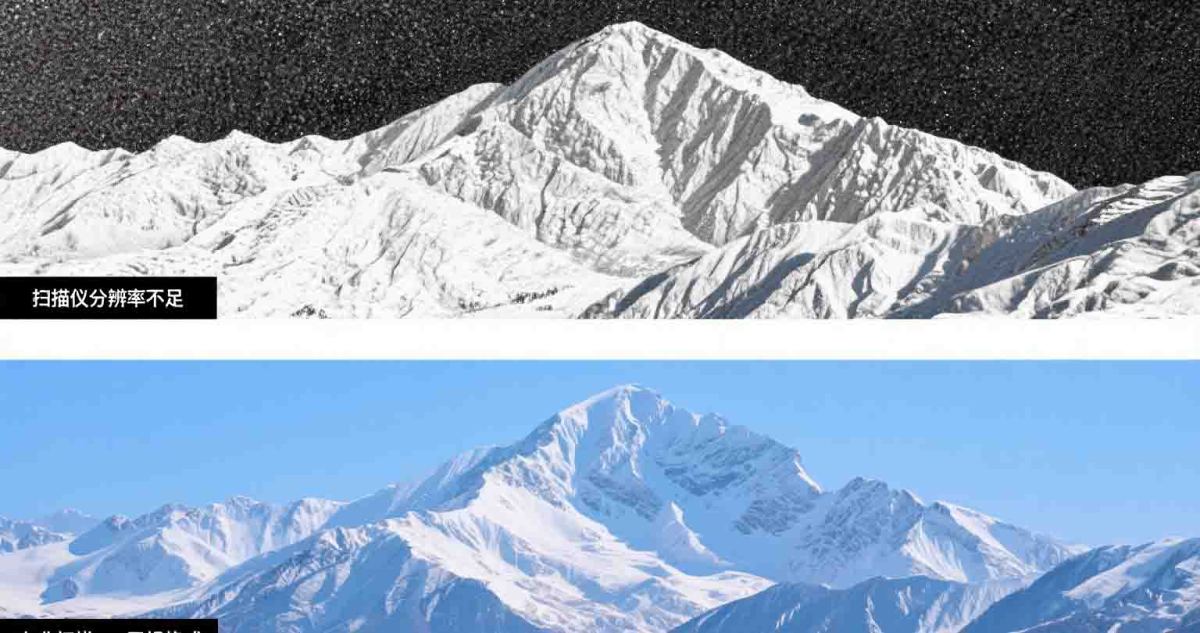

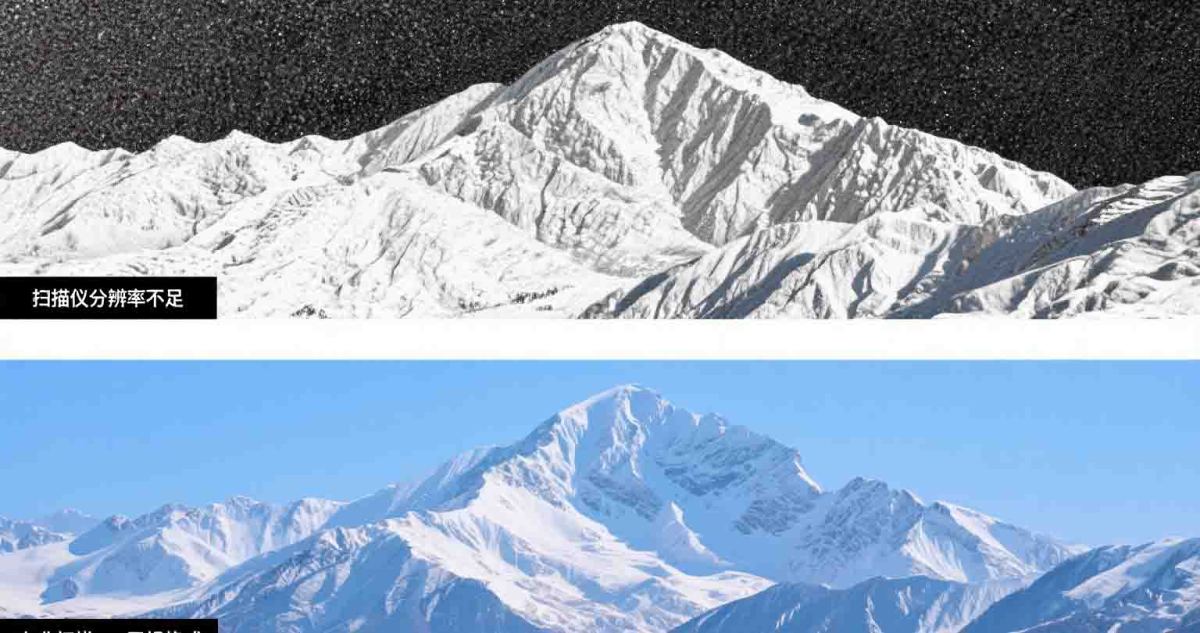

- 别用家用 “一体机” 凑合:那种打印、扫描二合一的机器,分辨率不够,扫出来的雪山轮廓会发虚,古城墙砖的纹路变成一团灰;换台专业底片扫描仪(比如光学分辨率 3200dpi 以上的),连胶片边缘的细微划痕都能清晰呈现,更别说画面里的颗粒 —— 那是胶片特有的质感,不是 “糙”。

- 别过度调 “锐化”:扫描时为了 “显得清楚”,强行加锐化,反而会让原本自然的颗粒变得像沙子,拍过的草原羊群,绒毛会变成硬邦邦的线条。不如保留原始扫描参数,后期用软件轻轻调对比度,颗粒感会更柔和。

真正好的扫描,是给老底片 “换个载体”:去年在平遥古城扫过一卷 80 年代的柯达胶卷,老照片里的红灯笼,扫描后连灯笼穗的流苏都根根分明,颗粒感带着复古的暖调,比当年洗出来的照片还耐看。

有人担心数码照片传多了会变糊,就像复印文件,传一次模糊一点 —— 其实不会。数码影像靠 “0 和 1” 的代码存储,只要不反复压缩,复制一百次和原件也没差别。

旅拍数码照片 “传代” 指南:

- 别用微信 “原图” 反复传:微信原图虽然比缩略图清晰,但本质还是压缩过的 JPG,传三次以上,雪山的反光会变 “灰”,经幡的颜色会发闷;重要照片建议用网盘(选 “原图上传”),或者直接插 U 盘拷贝,代码没损失,画面就不会变。

- 别在小屏幕上 “下判断”:手机屏幕小,像素密度高,看着清晰的照片,传到电脑上可能觉得 “不够锐”—— 这不是照片糊了,是屏幕大小骗了你。旅拍时拍的星空,在手机上星星像芝麻,放电脑上看,星轨的弧度才真正显出来。

只有一种情况会让数码照片 “越传越差”:每次保存都用 “高压缩” 格式。比如拍了张古镇夜景,第一次存成 JPG(压缩率 80%),第二次截个图再存成 JPG(压缩率 50%),反复几次,灯笼的光晕会变成锯齿状,暗部的屋檐会糊成一团黑。

- 老底片扫描:扫的时候选 “TIFF” 格式(无损存储),哪怕文件大,也能保住胶片的颗粒感;后期想发朋友圈,再另存一份小尺寸 JPG,原件归档留着。

- 数码照片备份:拍了满意的草原、雪山,立刻存两份 —— 一份存在移动硬盘,一份传云端(选支持 “RAW 格式” 存储的),RAW 文件像 “数码底片”,后期怎么调都不会伤原图。

- 打印别贪大:把手机里的旅拍照片拿去冲印,超过 “5 寸” 就选 “高清相纸”,不然放大到 10 寸,湖边的芦苇会变成模糊的绿块,不如小尺寸看着精致。

说到底,旅拍的照片存多久、传多远,核心是留住当时的情绪:胶片的颗粒里藏着 90 年代的阳光温度,数码的清晰里装着当下的雪山风声。只要别用错方法,无论是扫描还是传输,这些影像就能带着我们一次次回到那个按下快门的瞬间 —— 这才是旅拍影像最珍贵的 “保质期”。