NEWS

Categories List

大画幅iPad vs 哈苏中画幅:旅拍画质的本质区别

大画幅 iPad vs 哈苏中画幅:旅拍画质的本质区别

在旅拍器材选择中,常有玩家疑惑:屏幕巨大的苹果 iPad,拍摄效果是否能超越专业哈苏中画幅相机?答案的关键,藏在对 “大画幅” 的本质理解里 —— 真正决定画质的,从来不是显示屏尺寸,而是影像传感器的物理面积。

被误解的 “大画幅” 概念

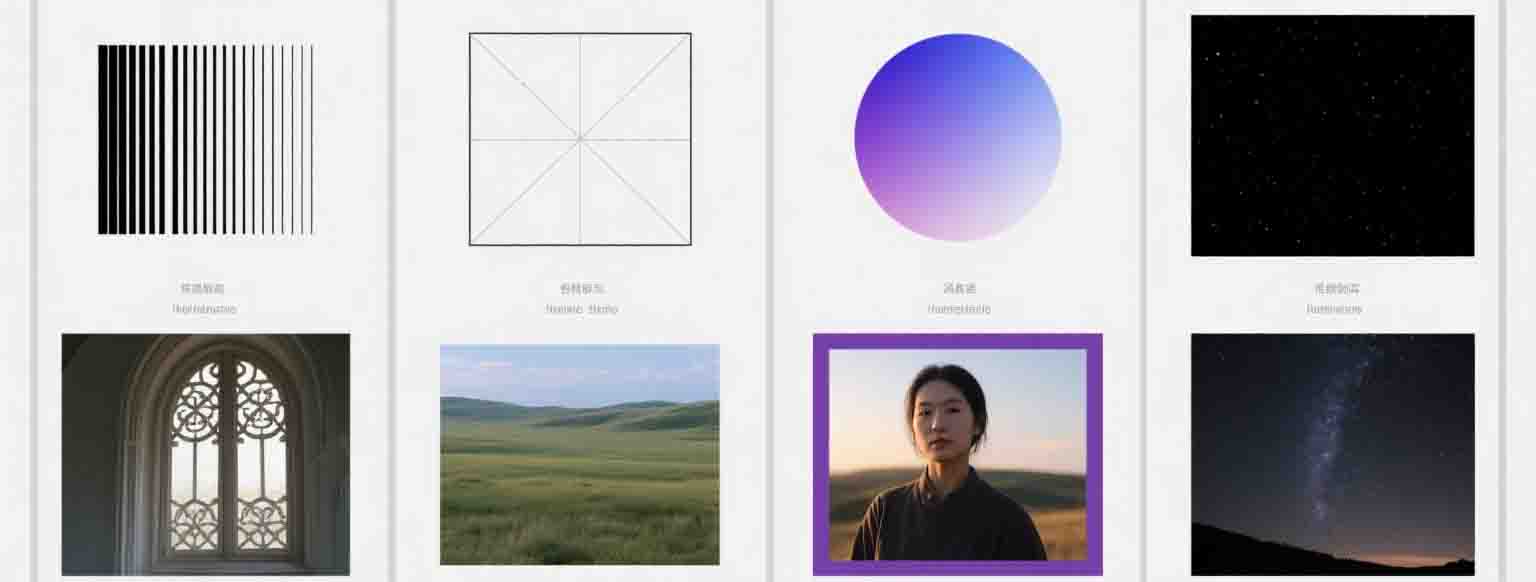

很多人看到 iPad 的超大显示屏,就默认它是 “大画幅设备”,这其实陷入了认知误区。摄影领域的 “大画幅”“中画幅”,特指影像传感器(或胶片)的实际面积,与屏幕大小毫无关系。iPad 的 10.9 英寸显示屏确实能提供开阔的取景视野,操作时像捧着一块迷你画板,但这仅能说明它是 “大屏幕取景设备”,和 “大画幅” 没有半点关联。就像旅途中看到的巨幕观景窗,视野再大也不会让手机拍出的照片自动提升画质。

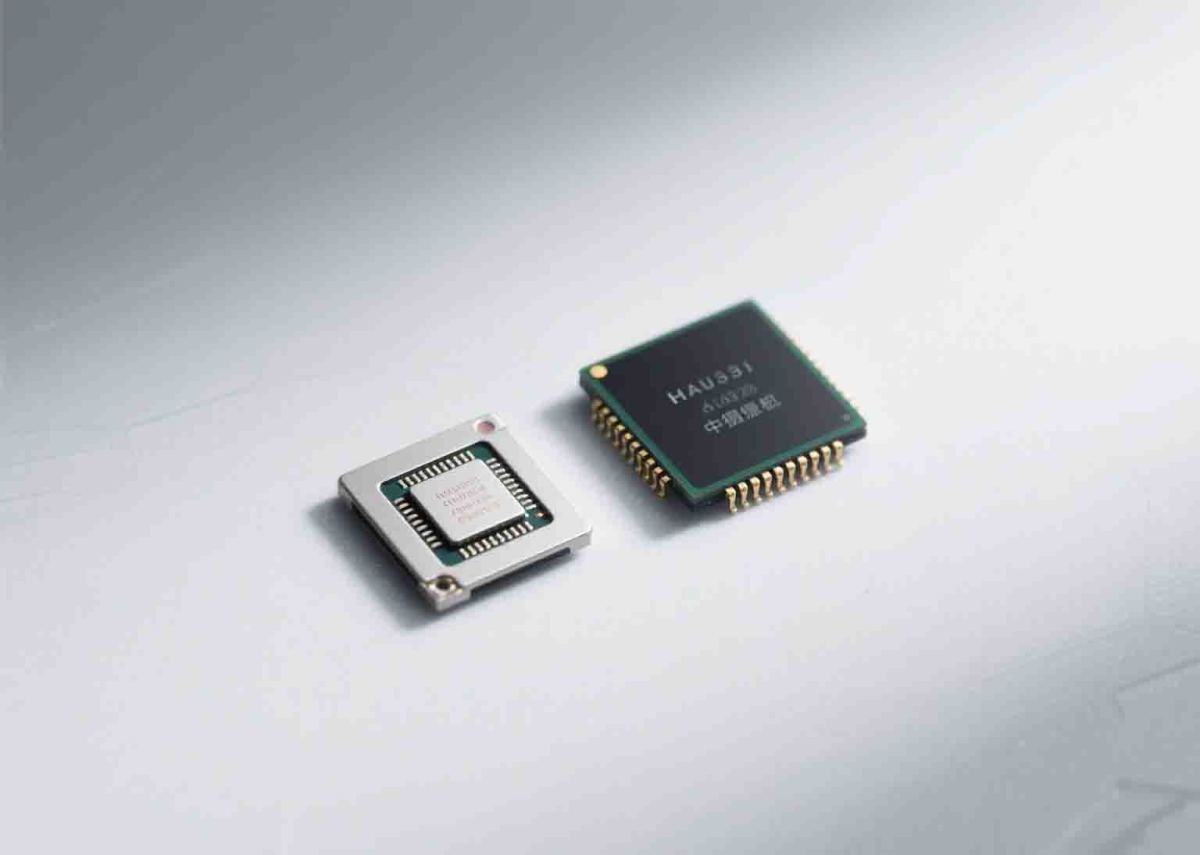

哈苏中画幅相机的 “中画幅” 标签,则实打实指向它的传感器尺寸 —— 常见的中画幅传感器长边可达 44mm,面积是全画幅相机的 1.7 倍以上,更是 iPad 传感器的数十倍。这种物理差距,就像在古镇拍摄时,用广角镜头收录全景和用手机微距拍砖石纹理的区别,基础硬件的不同直接决定了画质上限。

传感器大小的本质差距

iPad 为了兼顾轻薄机身和触控体验,其摄像头模组采用的是与超薄卡片机相似的潜望镜式结构。受限于机身厚度(通常不足 10mm),它的影像传感器面积最大也超不过女士小指甲盖 —— 这种尺寸的传感器,在光线充足的白天拍摄朋友圈九宫格尚可应付,但在弱光环境下短板尽显。比如在清晨的雪山垭口拍摄日出,iPad 拍摄的画面会出现明显噪点,天空的渐变色被压缩成模糊的色块,远处的经幡纹理更是糊成一片。

哈苏中画幅相机的传感器则是另一番景象。以经典的哈苏 X2D 为例,44×33mm 的传感器能容纳更多感光单元,在相同光线条件下,每个像素获得的进光量是 iPad 的数十倍。旅拍中拍摄星空时,哈苏能清晰记录银河的星点层次和星云细节,画面纯净无噪点;而 iPad 拍摄的星空,星点会模糊成光斑,暗部细节完全丢失,更别说放大打印后呈现的质感差异了。

旅拍场景的画质分水岭

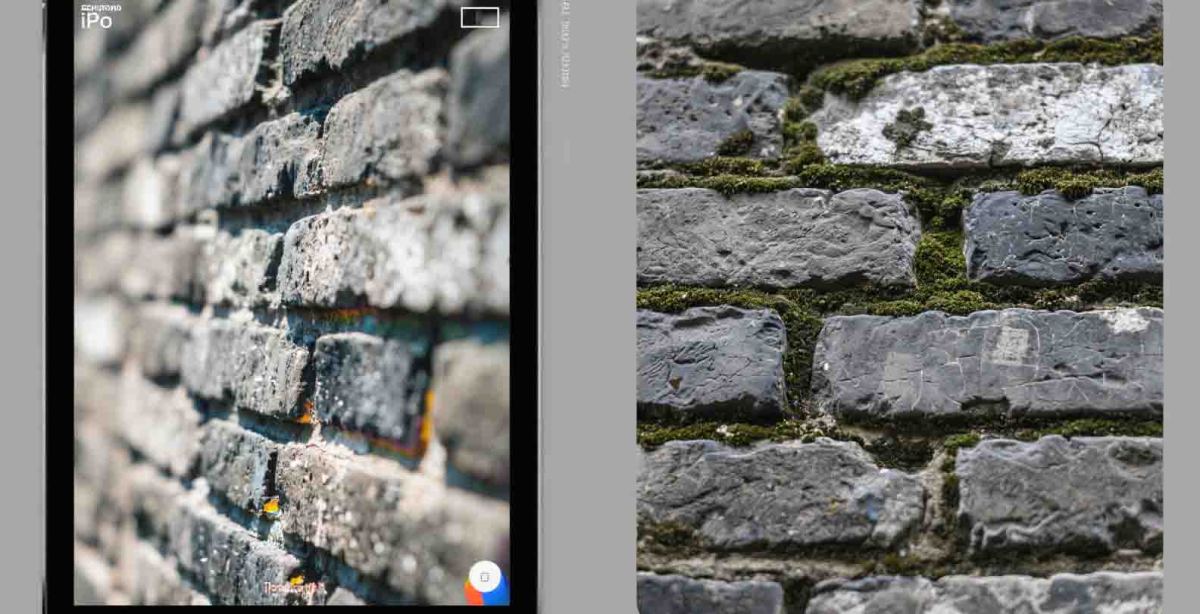

在旅拍的实际场景中,两者的画质差距会被进一步放大。用 iPad 拍摄的照片,适合在手机或平板上浏览,一旦尝试放大打印(比如制作 24 寸以上的旅拍纪念海报),画面细节就会暴露严重缺陷:古城墙砖的纹理变成模糊的色块,人物的发丝边缘出现锯齿,逆光场景下的光晕更是杂乱无章。这就像用手机地图截图代替专业地图挂画,小尺寸看没问题,放大后全是像素颗粒。

哈苏中画幅相机则能轻松应对大尺寸输出需求。在拍摄梯田晨雾、沙漠星空等风光题材时,它的大传感器能捕捉到更多明暗细节 —— 梯田水面的反光层次、沙丘的阴影过渡,甚至远处牧民的微小身影都清晰可辨。这些细节在后期放大裁剪时依然保持锐利,打印成 50 寸的旅拍巨幅照片挂在墙上,依然能感受到现场的恢弘氛围,这正是大尺寸传感器赋予的画质底气。

旅拍中的器材适配逻辑

当然,iPad 在旅拍中并非毫无价值。它的便携性和即时分享优势,让随手记录变得轻松 —— 在夜市拍美食发定位、在车站拍时刻表留纪念,这些场景对画质要求不高,iPad 的大屏操作反而更顺手。但如果是计划制作旅拍画册、输出大幅照片留念,或者拍摄需要细节质感的人文肖像、风光大片,哈苏中画幅相机的优势就无可替代。

旅拍的魅力在于记录真实与感动,而器材的选择从来不是 “谁比谁好”,而是 “谁更适合场景”。明白传感器大小对画质的决定性影响,才能在古镇小巷的微光里、在雪山草原的开阔中,选对工具留住旅途中最珍贵的细节,让每一张照片都经得起时间和放大的考验。

上一页:暂无数据

下一页:暂无数据

Leave A Reply