对旅拍人来说,影像传感器就像相机的 “眼睛”—— 它决定着能否在雪山之巅捕捉到银河的璀璨,能否在古镇微光里定格烟火的温暖,能否在逆光草原上留住牛羊的轮廓。随着技术迭代,这颗 “眼睛” 正在悄悄进化,未来的旅拍体验或许会因此发生翻天覆地的变化。

像素、尺寸、噪点控制,始终是传感器发展的核心命题,而这些恰恰是旅拍最在意的痛点。未来的传感器会继续向 “高像素 + 大尺寸” 双升级:更高像素意味着在新疆草原拍群马奔腾时,后期裁剪仍能保留鬃毛的细节;更大尺寸传感器则能提升感光能力,就像在云南雨林的晨雾里,不用拉高 ISO 也能拍出叶片上的露珠,噪点少到几乎看不出人工痕迹。

灵敏度的提升更是夜景旅拍的福音。想象一下在西藏纳木错拍星空,过去需要长曝光半小时才能勾勒出星轨,未来的高灵敏度传感器或许用 10 分钟就能捕捉到更密集的星点,还能避免湖面倒影因长曝光变模糊。这些升级不只是参数的数字游戏,而是让旅拍者在复杂光线下少一些 “拍不出” 的遗憾。

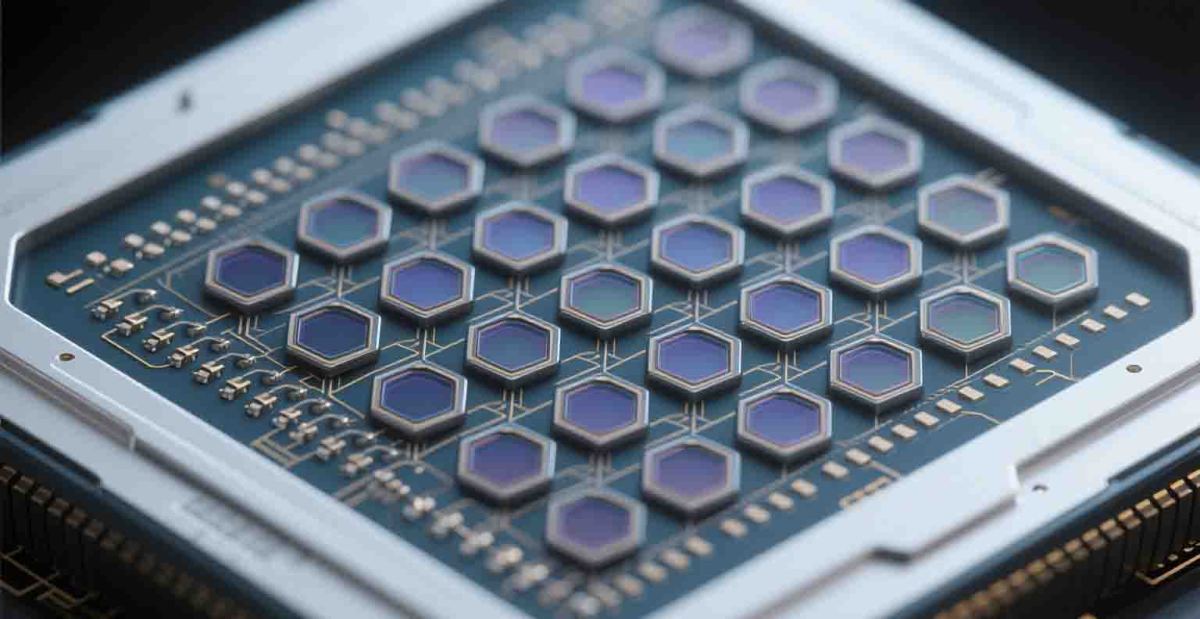

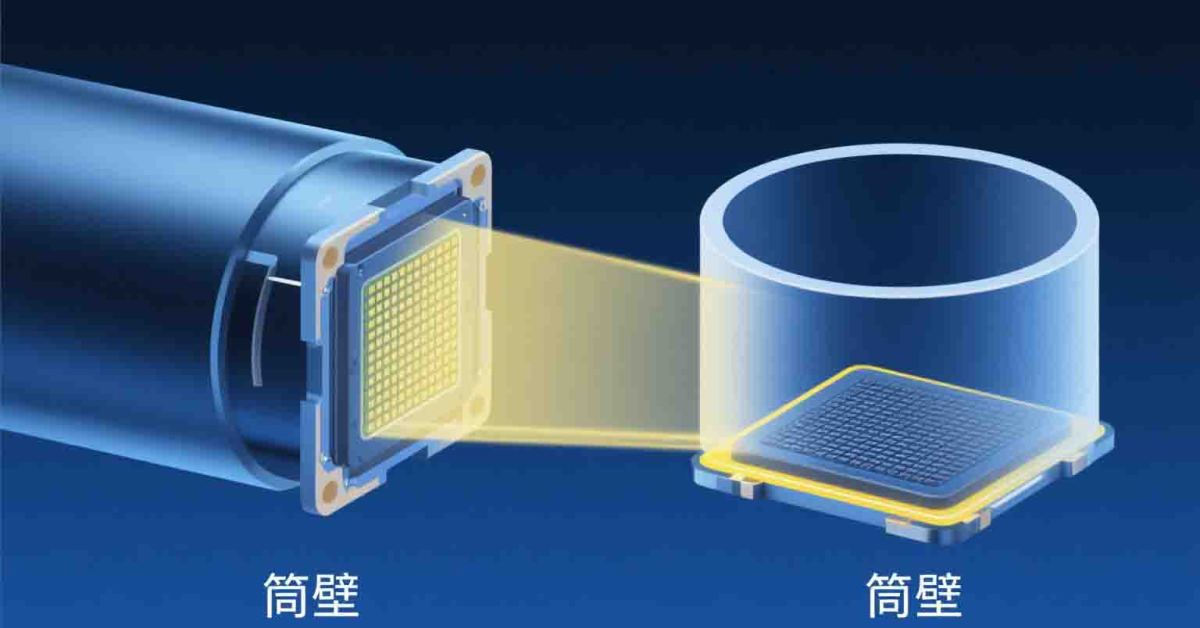

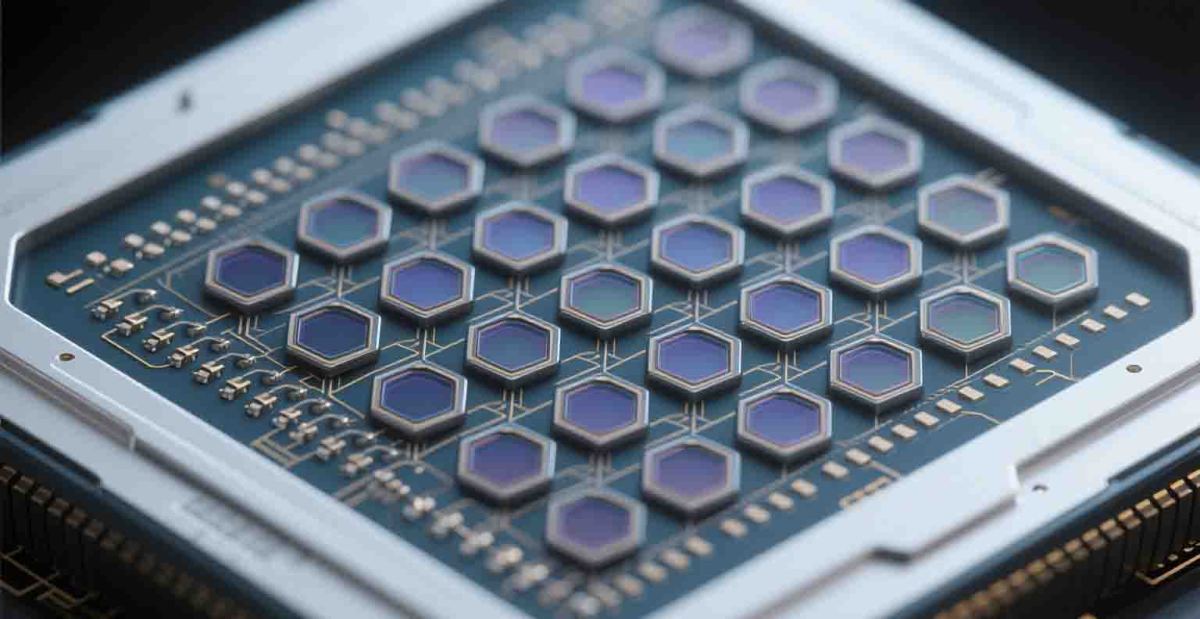

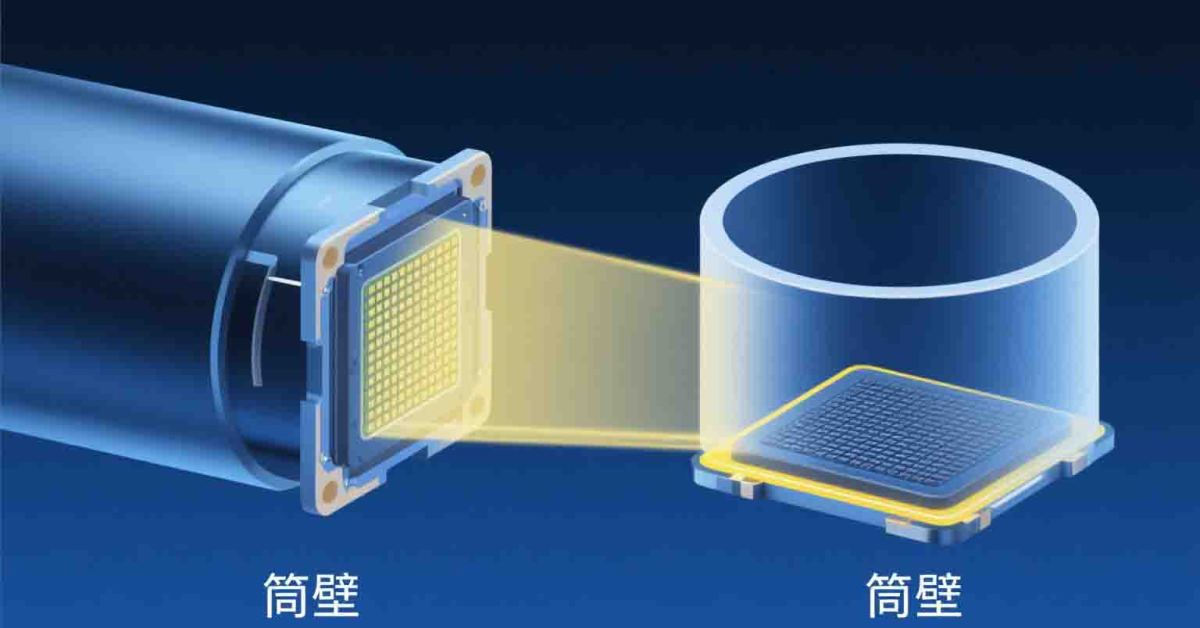

除了核心性能,传感器的物理形态正在迎来突破性变化。最直观的是 “变薄”—— 不仅整个传感器(包括低通滤波器)的厚度会缩减,每个感光像元的 “筒壁” 也会更浅。这对旅拍的广角场景太重要了:在甘肃张掖拍丹霞地貌时,广角镜头边缘的斜射光线更容易穿透到像元深处,不会再出现边缘画质偏软、色彩发灰的问题,照片里的每一寸红砂岩都能保持锐利。

更令人期待的是 “曲面化” 趋势。现在用广角镜头拍古镇全景时,边缘的飞檐翘角常出现轻微的 “彩边”,或是亮度比中心暗一截,这是因为平面传感器和镜头的弧形像场不够匹配。未来的曲面基板传感器能像 “定制眼镜” 一样贴合镜头成像规律,在桂林拍喀斯特山峰时,画面边缘的山峰轮廓会更清晰,色彩和中心区域几乎没有差异,后期不用再费力修边缘色差。

这些技术升级最终都会落到旅拍的实际体验里。薄型传感器让相机机身有机会做得更轻便,以后在稻城亚丁徒步时,背着全画幅相机也不会觉得肩膀发酸;曲面传感器则能让广角镜头的画质更稳定,拍冰岛黑沙滩的柱状玄武岩时,边缘的岩石纹理不会再出现 “断层感”。

对追求 “一镜走天下” 的旅拍者来说,传感器的适应性会更强:在沙漠正午的强光下,它能压制高光避免沙丘过曝;在北欧极光下的弱光里,它能提亮暗部看清雪地的肌理。这种 “全场景通吃” 的能力,或许会让未来的旅拍少一些 “器材不够用” 的焦虑,多一些专注构图的从容。

说到底,影像传感器的每一次进化,都是为了让旅拍者更接近 “所见即所得” 的理想 —— 当技术足够成熟,我们不用再为参数纠结,不用为环境妥协,只需带着相机走向远方,就能把世界的每一分美好,都原汁原味地装进镜头里。