在旅拍圈里,总有人争论 “哪台相机最好”,就像有人执着于 “哪种狗最棒”“哪款电视最牛”。其实器材的好坏,从来不是非黑即白的判断题 —— 我用不足 200 万像素的老相机,在雪山下拍过让朋友圈沸腾的星空;也见过有人扛着顶配全画幅,却因不会用而错失日出的金光。对旅拍人来说,相机的 “好”,藏在是否契合你的拍摄习惯里。

我曾在通州梨园的狗市听过一段有意思的话。卖狗的大哥说,养狗人眼里自家的狗永远是第一:养京叭儿的觉得它比藏獒贴心,养土狗的觉得它比名犬好养活。“你要是在京叭儿主人面前夸藏獒威风,人家未必乐意听;但真正养名犬的,反而不会跟你争 —— 好与不好,自己用着舒服最重要。”

这话用到相机上再贴切不过。我家那台 300 多块买的 14 英寸老电视,屏幕不大、画质一般,却能让我窝在书桌前一边写器材测评,一边用余光追新闻;邻居家数万元的超大彩电固然清晰,离近了看却头晕眼花。就像旅拍时,有人爱全画幅的细腻画质,哪怕背着三斤重的镜头爬山;有人偏爱卡片机的轻便,揣在口袋里就能随时抓拍街角的烟火气。没有谁对谁错,只有 “合不合适”。

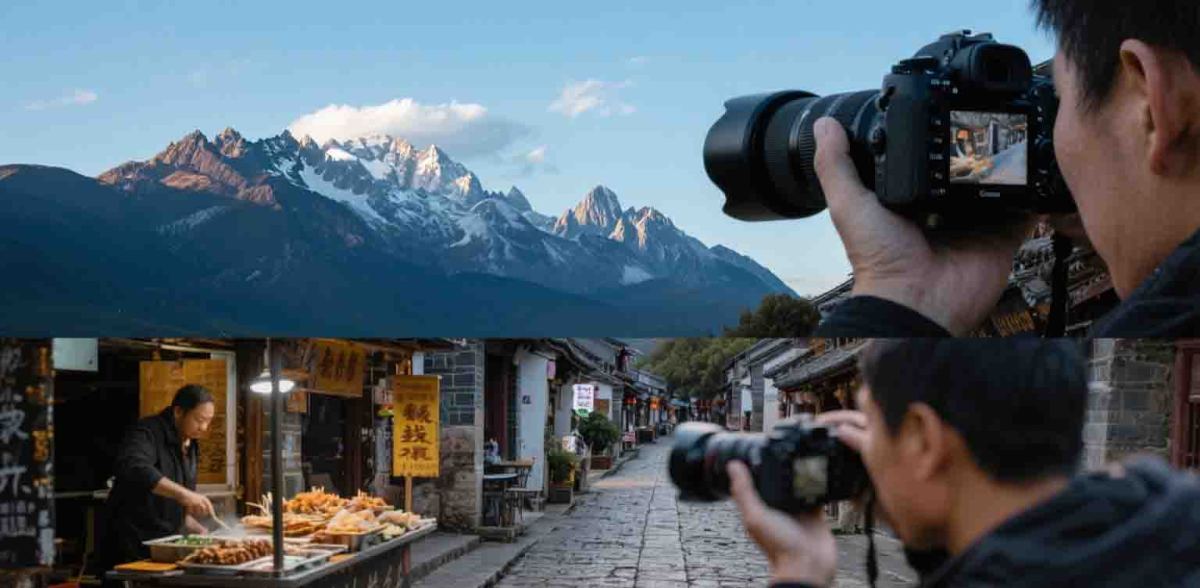

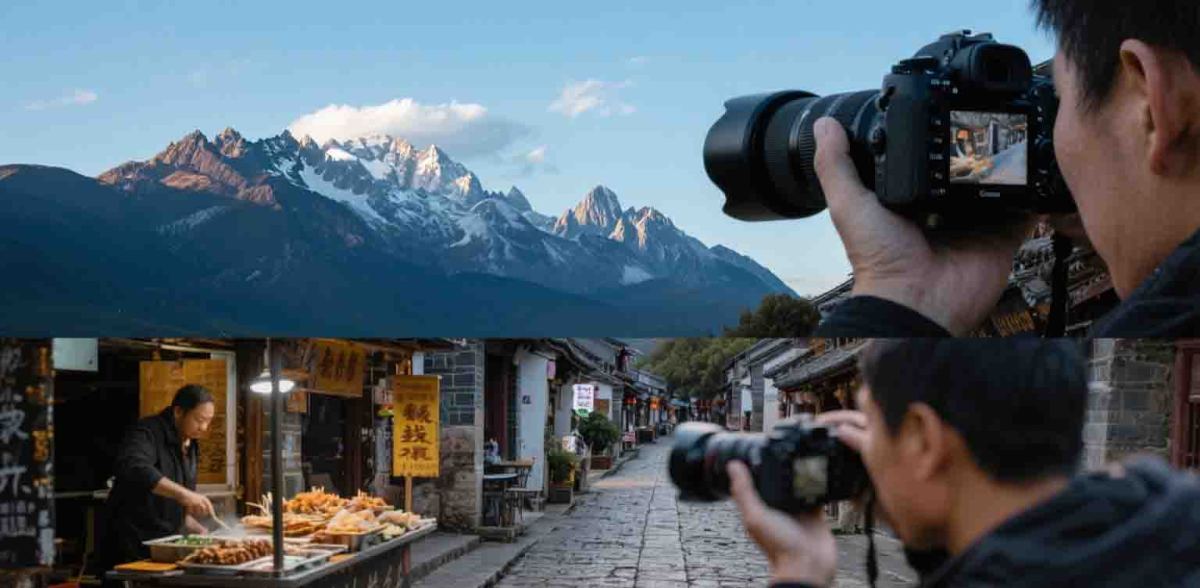

但话说回来,作为靠摄影吃饭的旅拍人,面对 “哪台相机更适合旅拍” 的问题,我必须抛开个人偏好,客观分析性能差异。这不是否定谁的选择,而是帮大家避开弯路 —— 比如在高原拍星空,高感强的相机确实能减少噪点;在古镇扫街,轻便的微单比 bulky 的单反更灵活;在雨林拍微距,带防抖的镜头能让你少拍虚三张照片。

这种对比就像比较徒步鞋和皮鞋:不能说皮鞋不好,只是在泥泞山路里,徒步鞋的防滑鞋底更实用;也不能说徒步鞋完胜,在古城咖啡馆拍人文,穿皮鞋的摄影师或许更能融入环境。旅拍器材的 “优劣”,永远和场景绑定:你常拍风光还是人文?爱追光线还是等瞬间?这些才是选相机的关键。

见过太多旅拍新手陷入 “器材焦虑”:总觉得拍不好是因为相机不够好,攒钱换了设备却发现问题依旧。其实旅拍的核心从来不是器材参数,而是你对光线的感知、对构图的理解、对瞬间的预判。就像那台 200 万像素的老相机,它没有大光圈也没有高像素,却陪我走过戈壁、穿过雨林,因为我知道它的脾气 —— 光线不足时多等半小时,画质不够就靠构图补,反而练出了 “在限制里找精彩” 的本事。

如今带新人拍旅拍,我常说:别纠结 “哪台相机最好”,先想清楚 “你最常拍什么”。拍雪山风光?关注画质和长焦;拍古镇人文?看重轻便和反应速度;拍家庭旅行?优先考虑操作简单和防抖。当你找到能让你 “忘记参数,专注风景” 的相机,它就是你的 “最好”。

毕竟旅拍的意义,是用镜头留住路上的感动。无论是老相机还是新设备,能陪你走过山川湖海、记录人间烟火的,就是最棒的伙伴。